ニュース 医薬 作成日:2012年8月3日_記事番号:T00038613

邱文達・行政院衛生署長は2日、複数の医療機関の間で患者の電子カルテを共有できるクラウドコンピューティングを使ったデータベース「健康クラウド」を来年末までに全面導入すると宣言した。来年1月の全民健康保険制度改正(いわゆる第2世代全民健康保険)を視野に、今年9月から試験導入する。患者が複数の医療機関を受診しやすくなると同時に、無駄な重複診療が減ることによる医療費の削減効果を見込む。3日付蘋果日報などが報じた。

衛生署は9月に電子カルテ全面共有化に向けた「国民健康記録(PHR)」試験導入計画を公表する。電子カルテを既に導入している医療機関を対象に、北部、中部、南部、東部から各1~2施設の協力を募る。医療機関はそれぞれ患者150人前後の同意を得て、当初は小規模でPHRを開始する。その後、協力施設、患者を増やしていく。

邱署長は、PHRをすべての病院、診療所、保健所に広げることを最終目標に挙げた。これにより、患者が口頭で病歴や治療歴を説明したり、診断書、検査結果、画像診断などを持参せずとも、医療機関がPHRで確認して、検査や投薬を最低限に抑えることができる。

衛生署は02年から電子カルテを推進している。医療機関およそ500施設のうち電子カルテを導入しているのは、国立台湾大学医学院附設医院(台大医院)、台北栄民総医院(台北栄総)など200施設以上(地方政府の衛生局への登録件数)。このうち、既に130余りの施設のデータがネットワークでつながっている。

「子宮から墓場まで」、一元管理推進

衛生署の許明暉・国際合作処長兼資訊中心主任は、PHRによる「子宮から墓場まで」の情報管理制度構築は世界的趨勢(すうせい)で、どの先進国も目指す方向だと指摘した。一方、患者のプライバシー保護に関しては、法規、技術の両面で慎重かつ完全に準備しなければならないと強調した。

許処長によると、個人ごとにユーザー名を設定し、患者の要望に応じて医療機関が診察記録をネット上に載せ、別の医療機関がその診察記録を閲覧するのも患者本人の同意が必要とするといった、オーストラリアの方式を参考にする方針だ。パスワードを入力すれば、患者が自宅で診察記録を確認することも可能になる。

電子カルテ導入歴が長い長庚紀念医院は、衛生署がプライバシー保護を徹底しない限り、患者はネットワーク化に同意しないと問題点を指摘した。ある市民からも、病歴や治療歴がネット上に記録されれば、ハッカー攻撃が心配だとの声が聞かれた。

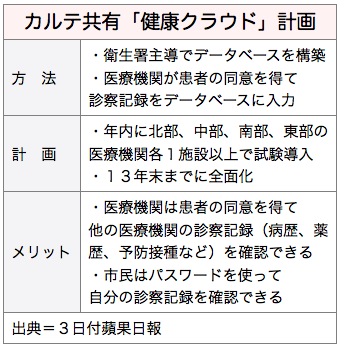

【表】

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722