ニュース その他分野 作成日:2013年10月15日_記事番号:T00046386

このところ、台湾の研究者や政府関係者と話をしていると、従来よりも東南アジアでの日台アライアンスの可能性について聞かれることが多い。その背後にある要因を聞いてみると、大きく分けて次の通りだ。

第一に、中国における生産コストの上昇である。経済部投資審議委員会(投審会)が中華経済研究院に委託したアンケート調査によると、中国に進出している台湾企業が中国で直面している問題の筆頭に「労働コストの持続的上昇」が挙げられている。実際にも、中国の代替地としてインドネシアやミャンマーに注目した雑誌の特集が組まれたりもしている。

第二に、中国経済の腰折れリスクに対するヘッジである。足元、比較的良好な経済指標の発表が相次いではいるが、今年6月に中国の金融市場に変調が見られたことを契機に、中国経済に対する先行き不安感は以前より高まっているようだ。こうした中、東南アジアを輸出基地としてばかりでなく、市場として捉え、より積極的に開拓すべきだとの意識が強まってきているように見受けられる。

第三に、日本企業の対東南アジア投資がこのところ高水準で推移しており、日中関係の悪化などを背景に、この趨勢(すうせい)が今後も続くのではないかという見方が台湾にはある。

第四に、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉開始である。2012年11月の東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会合で交渉開始式典、今年5月にはブルネイでRCEP交渉の第1回会合が開催されており、15年末の交渉完了が目標として据えられている。RCEPをにらんだアジアでの分業再編が起きるのではないか、という問題意識から、東南アジアにおける日台アライアンスの可能性を探ろうという機運も生まれているようだ。

以上の理由から、東南アジアに対する関心は台湾内でも高まっているが、台湾企業が実際に東南アジアへの投資を急に増やせるかというと、必ずしも容易ではないようだ。東南アジアには華人が多いとは言っても、言語的・文化的なハードルは中国と比べればやはり高い。また、中国と比べてインフラの整備状況が必ずしも良いわけではない。この点も台湾企業が東南アジアへの投資に二の足を踏みやすい理由となっている。対東南アジア投資を拡大する意向を表明している台湾系EMS(電子機器受託生産サービス)メーカーもあるが、主体的な判断と言うよりも発注元の意向を強く受けているとの見方も強い。

ベトナムやミャンマーに可能性

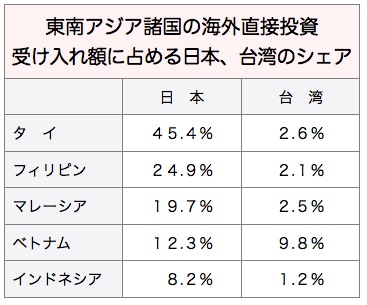

東南アジアには、台湾企業よりも日本企業の存在感の方が大きい国々がある。台湾企業の場合、タックスヘイブンなど、投資の経由地の名称で登記している場合もあるので、図表で示したよりも投資の規模は大きいと思われるものの、ベトナムで日台がやや拮抗(きっこう)しているのを除くと、総じて日本企業の投資の規模の方が大きい。それゆえに、日本企業を水先案内人して東南アジアに進出したいという発想も生まれやすいのだろう。

ただし、日本企業の側からすれば、多くの東南アジア諸国で、すでにサプライチェーンを築き上げているため、台湾企業を新たに組み込むインセンティブはそれほど強いものにはならないだろう。可能性があるとすれば、サプライチェーンの改善余地がまだ大きく、台湾企業のプレゼンスが相対的に高いベトナムやミャンマーではないだろうか。もう一つの可能性は、東南アジアでの販路を持つ台湾企業と、優れた技術やビジネスモデル、ブランド力を持つ日本企業とのアライアンスである。

ただし、台湾企業の東南アジア進出状況に関する情報を入手するのは容易ではない。そうした情報の提供面で台湾関係当局の協力が得られれば、上述した環境変化が追い風となる形で、東南アジアでの日台アライアンスの組成が徐々に増えていくのではないだろうか。

(注)

1.05~12年の累計額をベースにシェアを計算。

2.タイ、フィリピン、ベトナムは認可額。マレーシアは製造業の認可額。インドネシアは実施額。

3.タイ、フィリピン、マレーシア、インドは現地通貨建て、ベトナム、インドネシアはドル建て。

(資料)CEIC Dataにより作成

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722