ニュース 社会 作成日:2017年10月31日_記事番号:T00073662

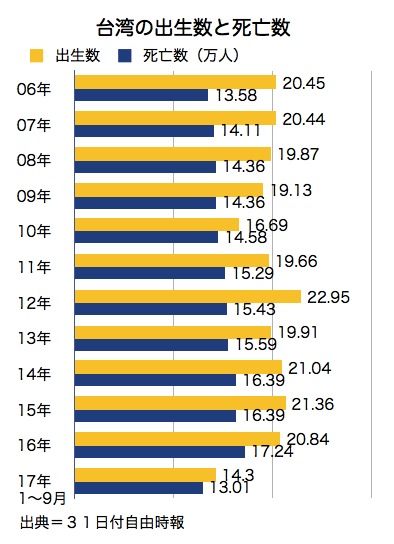

内政部の統計によると、今年1~9月に生まれた子どもの数(出生数)はわずか14万3,000人だった一方、死亡数は13万人に増えた。今年通年の出生数は過去2番目の低水準となり、人口の自然増加数(出生数と死亡数の差)が過去最低となる恐れがある。このままでは、出生数が死亡数を下回る人口の自然減少が、従来予測より2年早い2019年に訪れる可能性がある。労働力不足が経済成長の足かせとならないよう、政府は出産・育児支援手当と移民政策を同時推進する構えだ。31日付自由時報が報じた。

台湾の合計特殊出生率(1人の女性が一生の間に産む子供の数に相当)が過去最低になったのは10年は0.895人で、世界金融危機の影響を受けた。国家発展委員会(国発会)が昨年発表した将来推計人口によると、合計特殊出生率は14~15年に1.17人まで回復したが、21年には死亡数が出生数を上回り、22年から人口が減少に転じる見通しだ。

国発会担当者は、長期の少子化による人口構成の変化で、15~49歳の女性の数自体が減っており、出生率が上がっても出生数の大幅増加は困難だと指摘した。26年には超高齢社会に突入し、死亡数も年々増加するので、労働力不足が深刻化すると述べた。

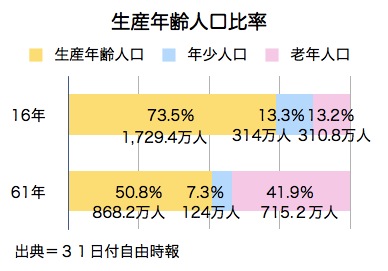

国発会によると、台湾は00年に生産年齢人口(15~64歳)が70%以上の「人口ボーナス期」に突入し、11~14年に生産年齢人口比率が74%に達した。生産年齢人口比率は15年より低下しており、20年に人口ボーナス期が終わる見通しだ。生産年齢人口比率は61年に50.8%まで低下し、生産年齢人口100人が被扶養人口(14歳以下と65歳以上)を支える比率を示す従属人口指数は100に近づく予想で、現役世代が1人で子どもか高齢者1人を扶養する計算になる。

移民拡大が急務

国発会の陳美伶主任委員は30日立法院で、人口問題と人材問題をまとめた「育人会報」の第1回会合を11月中旬に招集すると明かした。陳主任委員は、出生から養育、教育まで人口、人材を一連の問題として考えており、現在各県市の出産・育児支援手当を確認しているほか、内政部が移民政策を検討していると述べた。高仙桂副主任委員は、子どもが働けるまで15年はかかり、移民政策の方が急務だと述べた。

国発会の陳主任委員は、出産育児手当と移民政策の両輪で、台湾は人口と人材の危機から脱すると述べた(30日=中央社)

国発会の陳主任委員は、出産育児手当と移民政策の両輪で、台湾は人口と人材の危機から脱すると述べた(30日=中央社)

鍾佳浜立法委員(民進党)も、シンガポール政府はもはや人口政策で合計特殊出生率だけを目標とせず、移民受け入れで華人の人口比を維持しているなど、シンガポール、日本、韓国の事例を挙げた。

シンガポールは昨年の合計特殊出生率が1.2と低いものの、出産や子育て支援が奏功し、出生数は3万3,000人余りに改善したほか、海外から毎年1万5,000~2万5,000人の受け入れを目指している。日本の人口は8年連続で減少しているが、昨年の合計特殊出生率は1.44と、最低だった05年の1.26より回復した。海外の高度人材誘致にも力を入れ、人口1億人以上の維持を目標に掲げる。

経済振興が先決=元大総研

一方、元大宝華総合経済研究院の梁国源院長は、子どもが進学し、仕事をしてマイホームを買うことまで考えると、台湾経済は希望が持てないので、子どもを生まないと推測。育児支援手当などの政策だけでは不十分で、経済環境の改善が先決だと述べた。また経済への影響として、現役世代は将来の高齢者の扶養を考えると消費意欲が削がれるので、個人消費に抑制がかかっていると指摘した。

【図】

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722