リサーチ 経営 人事労務 台湾事情 その他 作成日:2021年7月7日

Y'sの業界レポート記事番号:T00097080

◎66%の労働者は出社したい

台湾全土の警戒レベル3(▽屋内5人以上、屋外10人以上の集まりを中止▽不要不急の移動、活動、集会を控える)は3度に渡って延期され、企業は1ヶ月以上のテレワーク(在宅勤務・リモートワーク)実施を余儀なくされた。

新型コロナウイルス収束後の勤務形態について、台湾微軟(マイクロソフト台湾)の調査結果によると、66%の労働者は出社を希望し、業務の指導や相談など同僚間のコミュニケーションを望んでいる。また、必要に応じてテレワークを認める制度も残してほしい。

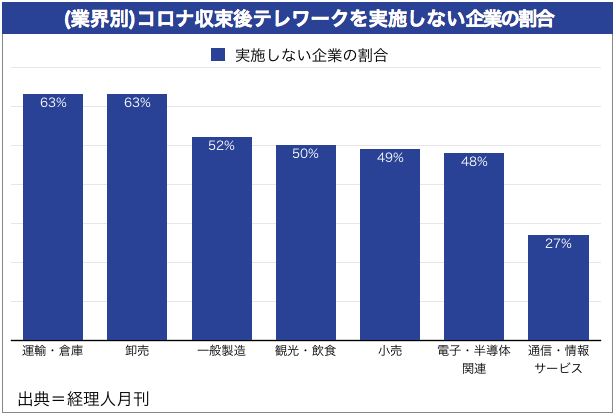

また、コロナ収束後においてテレワークの長期実施について、マーケティング・マネジメント専門誌の「経理人月刊」(マネージャー・トゥデイ)が6月初旬に読者アンケート調査を実施した。5割程度の企業は「テレワークを継続的に実施しない」と回答し、実施しない割合の高い業界は▽運輸・倉庫▽卸売▽一般製造である。

◎テレワークの長期実施は困難

テレワークに対応するために、ノートパソコンの購入、クラウドサービスの導入、IT人材の育成などのコストが発生する。台湾企業の96%は中小企業で、IT関係に投資する予算が低く、コロナ収束後にテレワークを継続的に実施する可能性は低いと台湾労働部が指摘している。

台湾におけるテレワークの長期実施について主な課題を以下の通りまとめた。

1.企業運営に支障を来たす

台湾における製造業は労働集約型のOEM(相手先ブランドによる生産)企業が多く、利益率も低い。政府は産業転換を進めるために2000年代から製造業のサービス化政策を促進してきたが、未だに労働集約型の企業が多い。ビジネスモデルの転換、または自動化が進まない限り、テレワークを導入しても労働生産性が上がらない。むしろ、企業の運営に支障が出る恐れさえある。IT活用によるコミュニケーションの向上や遠隔勤務によるリスク分散といったメリットは企業にとって実感しやすいが、業績や利益向上に直接貢献しない変化は台湾企業が拒む傾向にある。

2.コスト重視の経営体質

台湾企業の97%は中小企業であり、資金繰りや利益の不安定が課題となり、コストを重視する経営者が多い。製品開発や、生産設備へ投資する意欲があっても、ITインフラの充実やクラウドサービスの導入を先延ばしにする企業が多い。更に、遠隔での勤務状況や業務効率が把握しにくいため、多くの経営者はテレワークに対する実施意欲が低い。

3.労災の認定が困難

「労働基準法」と「職業安全衛生法」では雇用主は労働場所の安全性を確保すべきだとされているが、テレワークを実施する際、労働者の家などの労働場所の安全性を確認できないことが多い。勤務時間に労働災害が発生する場合、責任の所在を明確にすることが難しく、労災の認定は難航する。

4.労使対立の問題

中小企業の場合、定期的に従業員と面談やコミュニケーションを取っている企業が少ない。また、明確な評価基準をもって、人事評価を行い、適時に昇格・昇給を行う企業も少なく、労使間の対立問題が多く見される。オフラインに代わってオンラインでの労務管理はより一層難しいと考える経営者が多い。

新型コロナウイルス収束後の勤務形態について、先日、米国のグーグルは勤務形態としてテレワークは認めるが、最低週に3日間の出社が必要との方針を発表し、マイクロソフトとアップルも同じ方針を示している。

また、ハーバード大学のテレワーク分野の専門家もオフィスに出社する勤務形態はなくしてはならないと指摘した。最も重要な理由は、効率よくチームのアウトプットを最大化するには対面でのコミュニケーションが不可欠だという。それと、出社することによって、他人と交流する機会が生まれる。他人との交流を失うと発想力の低下に陥るとのデメリットも指摘している

テレワークの長期実施について、台湾企業では、経営体質上向かない、労務管理が難しい、業務効率の低下、労使トラブルの増加など多くの課題が浮上している。政府では様々な支援策を提言しているが、まだ克服しなければならない課題が多いようだ。

林芳米

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722