ニュース その他分野 作成日:2011年2月15日_記事番号:T00028200

台湾経済 潮流を読む上場・店頭企業を中心に、多額のボーナスが支払われたと盛んに報じられている。また、中央大学台湾経済発展研究センターが発表している消費マインド指数も、2000年代以降で最も高い水準にあるし、失業率も09年8月の6.0%をピークに16カ月連続で低下し、10年末には4.7%にまで改善している(季節調整値)。こうした状況を受けて、台湾行政院主計処も、11年の個人消費の実質伸び率は10年の3.68%と同程度の3.73%になると予測している(11年1月31日時点の速報ベース)。

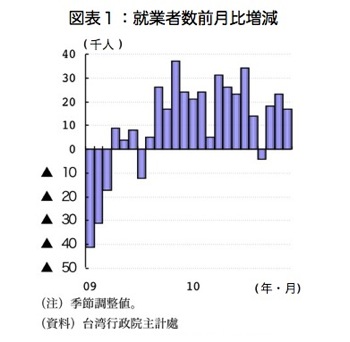

ただし、統計をみる限り、個人消費に大きな影響を与える雇用・所得の改善ペースがやや緩みはじめている。就業者数の増勢は続いているものの(季節調整値、10年12月は前月比+1.7万人)、増加幅が縮小する傾向にある(図表1)。

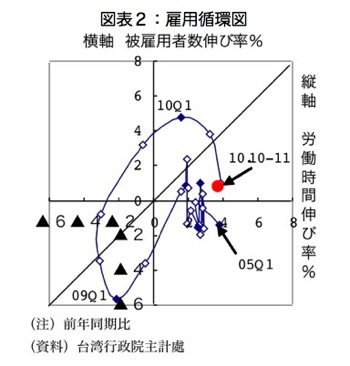

雇用循環図を見ても同様の傾向がうかがえる。足下、被雇用者数の伸び率が頭打ちとなっている上(10年7~9月は前年比+3.8%、10~11月は+3.7%)、労働時間の伸び率も10年1~3月の+4.8%をピークに低下しており、10年10~11月は+0.8%にまで落ちている(図表2)。

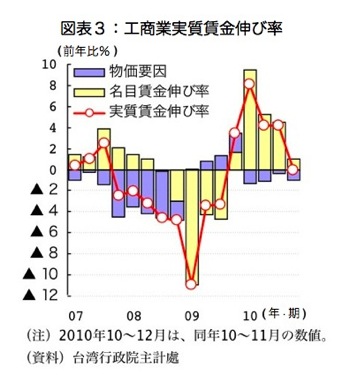

実質賃金の伸び率にも往時の勢いがみられない。ボーナス等の非経常賃金の伸び率鈍化が主因で、2010年10~11月の実質賃金伸び率は前年比▲0.03%となった(図表3)。消費者物価上昇率が+1.0%に上昇したことも、実質賃金押し下げの要因となった形だ。

上記のボーナス関連報道などから判断して、11年1~3月の所得指標はいったん持ち直す可能性があるし、公務員の賃金引き上げの動きも個人消費の下支えに一定の寄与をするとみられるが、個人消費の伸びがさらに高まる可能性は低いと考えられる。その理由は次の通りである。

第一に、本紙(11年1月25日)でも報じられたとおり、11年に賃金引上げを行わないと答えた企業が調査対象の69%に上っており、中小企業にまで広く賃上げの動きが波及しているわけではない(「1111人力銀行」調査)。

第二に、旧正月以降、食品等を中心に価格の引き上げが行われる見通しであるなど、インフレが実質所得を下押しする要因となる。

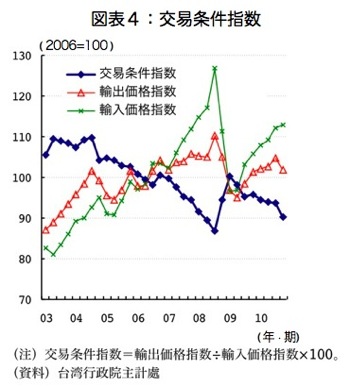

第三に、交易条件の悪化が賃金の伸び抑制要因となる可能性が高い。現在、国際商品市況の影響を受けて輸入価格が上昇を続ける一方、輸出価格は低下しており(図表4)、企業が利益を上げにくくなりつつある。04年から08年半ばにかけて交易条件が悪化した時、労働市場が買い手市場であったことを背景に、台湾企業は賃上げを回避する動きを強めた。10年末の失業率が4.7%であり、前回の失業率の最低水準(3.8%)よりもまだ高いことを考えると、今回の交易条件悪化の局面でも同様の施策を企業が採る可能性は高い。

2011年、世界経済が比較的堅調な成長を遂げるとみられることから、台湾の個人消費が大きく腰折れすることはないだろうが、上記の雇用・所得動向、物価動向から判断して、個人消費の勢いはいったん弱まると考えた方がよさそうだ。

みずほ総合研究所 アジア調査部主任研究員 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722