ニュース その他分野 作成日:2011年3月15日_記事番号:T00028754

台湾経済 潮流を読む本紙でも報じられたとおり、3月2日、経済部は中国企業の対台湾投資(「陸資来台」)の第2次開放業種リストを発表した(第1次リストは2009年6月30日に発表)。今回は、それが日本企業にいかなる影響を及ぼす可能性があるのかを考えてみたい。

今回の開放業種選定基準の特徴は、「大陸側(・・)に(・・)投資(・・)意欲(・・)が(・・)あり(・・)、かつ、わが方の経済・雇用に有利な」産業を選定するという言葉に表れている(1)。

(1) 台湾経済部投資審議委員会「第二階段開放陸資来台投資業別項目新聞稿」2011年3月2日。

前回は、中国側の投資意欲に関する明示的な表現はなく、「優位性の相互補完」が成り立つ業種、「双方向の投資促進」が期待できる業種といった婉曲的な表現にとどめられていた(2)。また、前回は、台湾内の対中技術流出懸念の声に配慮して、台湾内のハイテク分野に対して中国企業の投資を解禁しなかった。

(2) 台湾行政院大陸委員会『開放陸資来台従事事業投資政策説明』2009年6月30日。

強まった中国側への配慮

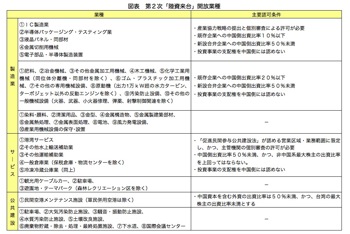

しかし、今回台湾当局は、中国側の利益にもよりいっそう配慮し、ハイテク分野に対する中国企業の投資を制限付きながらも認めるという判断を下した。具体的には、①IC製造業、②半導体パッケージング・テスティング業、③液晶パネル・同部材、④金属切削用機械、⑤電子部品・半導体製造装置──といった台湾経済の屋台骨を支える5つの業種が開放され、既存の台湾企業への出資は10%、新設合弁企業の場合は50%未満を上限とし、中国企業が出資できるようになった(開放業種は図表参照)。

こうした決定がなされた背景には、中国側にもメリットがなければ、意味ある戦略提携を中国企業と結べないとの判断があったのだろう。では、中国企業は台湾ハイテク企業への出資や合弁を通じて、いかなる利益を掌中に収めようとするのだろうか。

第一に、安価かつ良質な製品・部材の安定的な調達が考えられる。台湾系OEM/ODMメーカーの顧客は、同一の待遇を得られるわけではなく、その重要度によって異なる対応を受けるといわれている。とりわけ需給が逼迫している時期には、優先的に製品・部品の供給を受けられるかどうかは大きな問題となる。それが中国企業からみた台湾企業への出資、合弁設立の動機となりうる。他方、台湾企業の側も、中国等で強い販売力を持つ中国企業との戦略提携ならば歓迎だろう。台湾当局も、投資認可条件の具体例として、販路開拓面で中国企業側の協力を挙げている。

日本企業に影響も

このような中台提携が現実化した場合、台湾企業から製品・部材を調達している日本企業は、競争上不利となる可能性がある。他方で、台湾系OEM/ODMメーカーに原料や資本財を供給している日本企業にとっては、事業拡大の追い風となるだろう。

第二に、台湾企業への出資や合弁を通じて、中国企業が技術やノウハウの吸収を狙う可能性もある。台湾当局は、上述したハイテク5業種については、中国企業による経営者派遣を認めないとしているが、提携を通じて中台企業の交流が深まることで中国企業に技術が流出するのではないかと心配する声は根強いようだ(『自由時報』2011年3月3日)。自社の提供した技術が台湾企業経由で中国企業に流れることを懸念する声が日本でも時折聞かれる。企業によっては、今後このリスクへの対応を考える必要が出てくるかもしれない。

その他、最近IT分野を中心に日本・台湾間でも産業再編の動きがみられる。中国企業による台湾企業への出資の道が開けたことで、中国企業が産業再編のプレイヤーとして参加してくる可能性があることにも留意しておく必要があるだろう。

みずほ総合研究所 アジア調査部主任研究員 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722