ニュース その他分野 作成日:2011年5月17日_記事番号:T00030026

台湾経済 潮流を読む馬英九政権が今年に入り、賃上げキャンペーンを展開している。今年1月10日、馬総統は5年間凍結されてきた公務員給与の引き上げ検討を発表、行政院は税収増などを理由に7月から公務員の賃金を3%引き上げることにした。さらには、最低賃金の引き上げも議論の俎上(そじょう)に載っている。今年1月に台湾当局は3年半ぶりに最低賃金を3.5%引き上げたが、行政院労工委員会の王如玄主任委員は、労使代表との協議を今年7月に開始し、公務員給与以上、すなわち3%以上最低賃金を引き上げたいとの意向を示している。

また、馬総統をはじめとする政府高官は、民間企業に対しても賃上げを呼びかけている。経済部の調査では調査対象となった6,000社のうち、今年賃上げを計画している企業の割合は33%、賃上げ率は「3%以下」が59%、「3~6%」が37%であった(本紙、2011年4月14日)。「1111人力銀行」の調査では、賃上げ計画を持つ企業は約1/3、これらの企業の賃上げ率は平均4.1%という結果が出ている。

賃上げが個人消費にもたらす影響は?

今回の賃上げが個人消費にもたらす影響はどの程度だろうか。(1)就業者総数に占める公務員のシェアが1割、残り9割が民間企業の就業者と考え(10年実績)、(2)民間企業の1/3が4%の賃上げを実施し、残り2/3の企業が賃金据え置き、(3)就業者数など他の条件が不変だと仮定すると、名目可処分所得は1.5%増加する。しかし、行政院主計處の予測では11年の個人消費デフレータの上昇率は1.6%となっており、実質ベースでみた可処分所得の伸びはゼロ近傍となってしまう。

実際には、従業員数が多く給与の高い大企業が賃上げを行い、中小企業が賃金を据え置く傾向が強いため、実質可処分所得の伸びはこれよりも高くなる可能性が高い。また、雇用者数も幾分増加するだろう。しかし、実質ベースで1%可処分所得が伸びたとしても、他の条件を一定とすると、個人消費の短期的な拡大効果は0.3%程度にとどまる見込みだ(陳畊麗「台湾民間消費成長潜力與政策研究」行政院経済建設委員会、08年)。今回の賃上げなどが契機となって消費性向が大幅に上昇したり、雇用者数が大幅に増えたりすれば話は別だが、そうでない限り、賃上げの個人消費拡大効果は限定的なものになりそうだ。

投資効率を上げる地道な努力必要

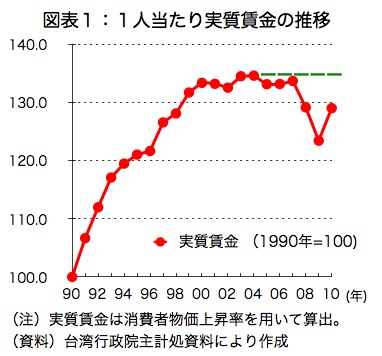

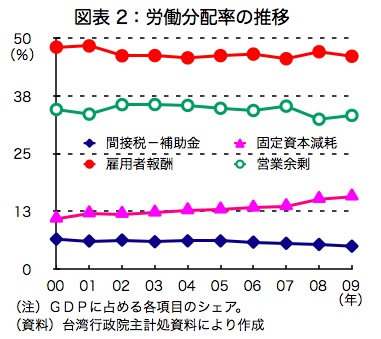

台湾では、04年をピークに1人当たり実質賃金が目減りする傾向にある(図表1)。上記の情報が正しいとすると、11年も04年の水準には戻らない可能性がある。産業界からすれば、資本集約型産業への転換に伴って投資コストが増す中、これでも労働者への分け前を頑張って維持してきたという思いはあるだろう。固定資本減耗(減価償却)の比率が上昇する中、企業は営業余剰のシェアを引き下げることで、労働分配率(GDPに占める雇用者報酬のシェア)を一定水準に保ってきたからである(図表2)。

こうした状況において、実質賃金の引き上げを図るには、製造業を中心に投資効率を上げる必要がある。製造業の02~08年の実質GDP成長率を要因分解すると、資本投入の寄与率が52.7%に達する一方、技術進歩等の寄与度は38.7%にとどまっている。また、新興産業の発展に必要となり得る人材の育成も、労働需給のミスマッチ解消を通じて、実質賃金を増やす効果を持つ。いずれの課題も「言うは易し、行うは難し」ではあるし、馬政権も何も対応をしていないわけではないが、台湾の個人消費の勢いを増すためには、労使間の分け前の調整ではなく、これらの地道な努力が必要とされているように思われる。

みずほ総合研究所 アジア調査部主任研究員 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722