ニュース その他分野 作成日:2012年1月17日_記事番号:T00034930

台湾経済 潮流を読む突如振り出した大雨の中、馬英九総統が勝利を宣言した。得票率は51.6%と、前回2008年の58.4%と比べて低下したが、基礎票を固めて再選を果たした。

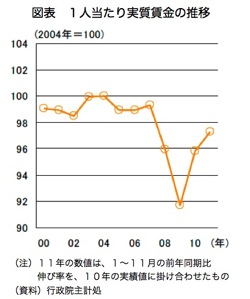

前回より得票率を減らした理由として、成長実感を得られない有権者の不満が馬総統に向けられたことが挙げられよう。台湾の1人当たり実質賃金は、金融危機の影響で09年に落ち込んだ後、回復に向かったが、それでも金融危機前にまでは回復していない(図表)。

また、失業率も金融危機前の水準に戻る前に、反転上昇している(11年11月時点で4.3%、季節調整値)。とりわけ、若年層の失業率は足元でも12%前後と高い。

ただし、こうした「不満」よりも、政権交代に対する「不安」の方が強かったことが、馬総統再選の最大の理由だろう。現在の中台交流の基礎にあるのは「92年コンセンサス」だが、その存在を否定する民進党が政権に返り咲いた場合、対中経済交流、ひいては台湾経済にいかなる影響が及ぶのか。投票日が近づくにつれ、大物財界人が次々と「92年コンセンサス」否定に懸念の声を上げたが、選挙結果から判断して、その懸念を共有する有権者が多かったといえるだろう。

政権交代への不安、不満を上回る

他方、馬政権は「不満」を緩和するために、民進党側が提起した社会的弱者向け支援策を次々と自らの施策・公約として取り込んだ。これに対して、民進党側はそれをさらに上回る、魅力ある政策パッケージを打ち出せなかった。

馬政権が再選されたことで、対中関係が安定的に推移する可能性は高い。ECFAの後続協議が今年2月にも実施されるとの観測も出ている。中台間の企業・産業協力も続けられることになるだろう。それらの施策が台湾経済の活性化の一助になることが期待される。

また、対日経済協力促進策も、新たな装いの下、続けられることになるだろう。昨年1月に発表された「台日産業協力架け橋プログラム」である。IT、デジタルコンテンツ、グリーンエネルギー、精密機械、バイオ産業を重点とした産業別の協力プラットフォームに加え、地方レベルでの協力プラットフォームをも作り、16年までに500件の新たなアライアンスの事例を築き上げる構えだ。対中経済交流の推進が他国の台湾投資を促し、台湾の高度化につながるという公約が正しいことを示すためにも、馬政権は対日経済協力に注力するだろう。

イノベーションシステム再構築を

ただし、これらの施策がより大きな成果を挙げるためには、台湾のイノベーションシステムを再構築する必要がある。これまで育成・奨励の対象とされてきたDRAM、液晶パネル、太陽電池、LEDといった資本集約型製造業が苦境にあることは報道のとおりである。しかし、既存産業の立て直し策や新興産業育成策については、今回の総統選でも十分に議論されないままとなってしまった。

また、持続可能な社会保障制度、財政制度への転換も急務である。経済の成熟化が進む一方で、少子高齢化が急速に進展しているからだ。馬政権は、健康保険料の引き上げを封印してしまったが、よりバランスのとれた社会保障制度への改革を急ぐべきである。現在の台湾の政府債務規模は危機に陥るようなレベルにはない。しかし、長期的な視野に立った持続可能な社会保障制度、それとも密接に関係する財政制度の構築は、国際支援に頼れない台湾にとって安全保障上も重要である。短期間で税と社会保障の一体改革を行うことの困難さは、日本を見ればよく分かるはずだ。

台湾にとって両岸政策が非常に重要な意味を持っていることは論を待たない。しかし、対中経済交流を通じた活性化を図るにせよ、中国に対する主体性を高めるにせよ、台湾自体が健全さと競争力を維持・強化することが必要なはずである。選挙は終わったが、台湾内の経済・社会システムのあり方をめぐる与野党の健全な競争が展開されることを期待したい。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722