ニュース その他分野 作成日:2012年9月11日_記事番号:T00039291

台湾経済 潮流を読む8月17日に行政院主計総処が発表した2012年の経済成長率見通しは、前年比+1.7%であった。1年前に発表された12年の予測値は+4.6%、実に約3ポイントも引き下げられた計算となる。それほどまでに台湾を取り巻く経済環境の悪化の度合いは大きく、悪化のスピードも速かったと言える。

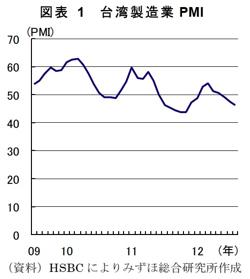

足元を見ても、台湾企業の景況感は優れない。製造業の購買担当者の景況感を示すPMI(HSBC)は3カ月連続で「前月より悪化」を示す50以下で推移している(図表1)。台湾経済研究院発表の半年先の景況感をも盛り込んだ景況感指数(製造業気候測験点)を見ても、12年7月にやや改善したものの、低水準にとどまっている。欧米経済の低迷はもとより、中国経済の減速が台湾経済の景況感の悪さの一因であることは論をまたない。

中国の実質GDP成長率は10年1~3月期の前年同期比+12.1%をピークに下落傾向にあり、今年4~6月期には同+7.6%にまで低下している。その過程で、中国では素材・機械設備分野を中心に在庫、資本ストックの調整圧力が高まっている状況にある(図表2)。08年11月に始まった「4兆元景気刺激策」や不動産建設ラッシュで膨らんだ生産能力を持て余している状態だ。台湾経済研究院が行っている台湾製造業の景況感調査では、先行きに対する見方が厳しい業種は、ITというよりむしろ石油化学、鉄鋼、産業用機械であり、中国の減速がこれらの業種の経営に重くのしかかっていることがうかがわれる。

それゆえ、大規模な景気対策を講じてでも中国が力強く回復してほしいとの声が出てくるのもよく分かる。また、中国政府にはそれをやろうとした場合、やれるだけの財政的な余力もある。政府債務残高は対GDP比で50%未満である上、経常黒字国故に海外資金に頼らなくても国債を消化できる。

しかし中国政府が仮に大規模な景気対策に踏み出した場合、それを歓迎すべきではない。むしろ中国政府の指導力の低下の表れとみて警戒すべきである。

IMFの推計によると、中国の設備稼働率は11年時点で90年以来最低の60%にまで低下している。それにもかかわらず大規模な景気対策によって生産能力をさらに拡大させることは、不良債権の種をまくに等しい。後に成長率の下方屈折を引き起こすことになりかねない。中国の経済学者の中には、今後20年にわたって中国経済は年平均8%の成長を遂げられると述べる学者もいるが、日本・韓国・台湾の前例に照らしても、よほどの生産性の改善がない限りそれは困難である。

12年の成長率目標が8%から7.5%に引き下げられたことが物語っているとおり、中国政府が目指しているのは、「中国経済は8%成長を保つことが必要であり、自然だ」との自縛を振り解くことである。だからこそ、中国政府は大規模な景気対策や不動産市場再活性化に対して禁欲的なのだと筆者は理解している。それにもかかわらず、中国政府が「保八(8%成長維持)」に再び血道を上げ始めるとすれば、それは中国の政治的・社会的な問題を抑えにくくなった時であろう。そうなった場合、世界中で最も大きな影響を受ける国・地域の一つは、政治的にも経済的にも中国との関係を切り離せない台湾であろう。

中国経済のハードランディングが台湾にとってのリスクであることは言うまでもないが、「中国の高成長こそ台湾のリスク」という意識もしっかりもっておくべきだと考える。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722