ニュース その他分野 作成日:2012年12月11日_記事番号:T00040933

台湾経済 潮流を読む2012年が間もなく終わろうとしている。ここ数年12月には、翌年の台湾経済見通しを示してきた。昨年12月時点の当社の見通しでは、12年の実質GDP成長率を前年比+2.2%と置いていた。行政院主計処(現、主計総処)の予測値+4.2%と比べるとかなり低い数字だった。一部の政府系研究者からは「そんな低くなるわけがない」とたしなめられるほどの予測値であった。しかし、現実はそれよりも低成長になりそうだ。欧州債務危機や中国経済の減速などを背景とする輸出の冷え込み、それに伴う内需の低迷で、12年の台湾の成長率は+1.0%にまで落ちる見込みである。

来年2.1%成長見通し

当社の13年の台湾の成長率見通しは+2.1%である。主計総処の見通しは3.2%であるから、かなり慎重な見通しといえる。13年も台湾経済を取り巻く内外環境は厳しく、台湾経済は停滞感をぬぐい切れないとの見方が、この数字には反映されている。

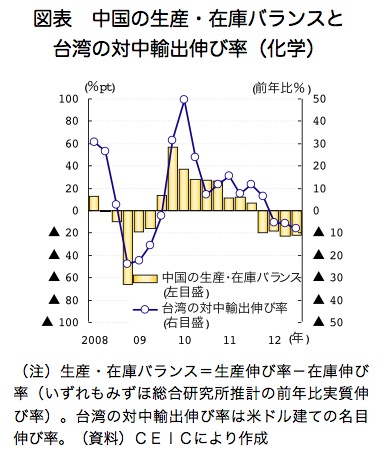

むろん好材料がないわけではない。第一に、中国経済が公共投資などにより緩やかながらも持ち直すことが挙げられる。台湾の対中輸出の伸びと中国の生産・在庫バランスは高い相関性を持っている。それだけに、公共投資の拡大による中国の生産・在庫調整圧力の緩和は、素材・機械産業を中心に、台湾経済の先行きを明るくする材料だといえる。第二に、タブレット型パソコンなどのモバイル機器類で多くの新製品が投入される見通しであることも、これらの部品などの製造に携わっているメーカーの多い台湾にとっては好材料である。これらの新製品への部品供給を目的とした半導体メーカーなどの投資も一定程度促されることになるだろう。

ただし、世界経済の冷え込みは12年並みに厳しくなると予想されるだけに、台湾の輸出や民間設備投資の回復余地も限定的なものになる可能性が高い。みずほ総合研究所では、「財政の崖」、政府債務問題を背景とする欧米経済の冷え込みは、コンセンサスよりも厳しいものになるとみている(当社の13年の米国の成長率見通しは+1.4%、ユーロ圏は±0.0%)。台湾経済に慎重な見方をする一因はここにある。

こうした中、雇用・所得環境の早期改善も期待しにくく、個人消費も軟調に推移する可能性が高い。しかも、証券取引所得税の課税開始、全民健康保険の保険料引き上げが13年1月から実施されることも、個人消費の回復を抑える要因となるだろう。さらに、年金財政の破綻防止のための負担増懸念などが、消費マインドに悪影響を及ぼす恐れもある。

公共投資による景気の下支えにも限界がある。主計総処は、13年の公共投資の伸び率を▲5.9%と見積もっている。2012年の見込み値▲7.5%よりはマイナス幅が縮小するものの、減少が続くとされている。

こうした中、注目されるのは、馬英九政権がいかなる景気対策を打ち出すかだ。

漢方薬でなくカンフル剤を

12年9月に発表された「経済パワーアッププラン(経済動能推升方案)」は、景気浮揚効果に乏しいとの批判が多く寄せられたが、その中身は即効性あるカンフル剤というよりも、体質改善のための漢方薬のような性格であった。体質改善という視点でみれば、決して悪い内容ではない。それを即効薬であるかのような売り方をし、かつそのような基準で評価されてしまった点に問題があったように思われるが、確かにカンフル剤を求める声は弱くはない。

カンフル剤の有力候補は、財政政策の拡充であるが、それにつながる動きが最近見られた。11月22日の公共債務法改正案の閣議(行政院会)決定である。14年12月25日に桃園県を直轄市に昇格させることを見据えた改正案ではあるが、公共投資拡大の制約要因となっていた政府債務残高の上限規定の見直しも盛り込まれている。例えば、中央政府の場合、政府債務残高(償還用特定財源が指定されていない満期1年以上の債券の残高)の上限は「前3年のGNPの平均値対比で40%」とされてきたが、それが「前3年のGDPの平均値対比で41.2%」に変更される見込みだ。その結果、13年の中央政府の起債余力は3,971億台湾元から4,161億元へと、190億元増える計算となる。12年のGDP対比で0.4%の規模だ。公共債務法の改正により生まれる新たな起債余力を馬政権がどのように使うのかが注目される。その他カンフル剤となり得るものに、海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)の後続協議がある。交渉を無事妥結させ、対中輸出の拡大に有利な環境を早期に作り出せるかが問われている。政治協議と経済的譲歩とのバーター要求を中国側が強めているだけに、タフな交渉となりそうだ。

他方、経済体質改善という意味では、14年12月の直轄市・県市選挙が照準に入り始める前に、痛みを伴う各種改革を進められるかについても注視が必要だ。台湾の短期的な景気刺激策という意味でも、持続的な発展に向けた体質改善という意味でも、馬政権の手綱さばきが引き続き試されることになりそうだ。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722