ニュース その他分野 作成日:2012年10月16日_記事番号:T00039913

台湾経済 潮流を読む尖閣諸島をめぐり、日中関係が緊張している。そうした中、日中双方から経済制裁の可能性を意識した議論がみられるようになっている。例えば、経済制裁に対して脆弱(ぜいじゃく)なのは日本か、中国か、という議論である。そうした議論の中には、日本の対中貿易黒字(対香港を含む)は対GDP比で0.3%と極めて小さいので(2011年)、日中間の貿易が途絶したとしても、日本経済への影響は小さいという主張すらみられる。

ただし、こうした議論は、さまざまな危険性を孕んでいる。

第一に、経済制裁の発動やその示唆は、今後の経済交流拡大を阻害しかねない。経済関係が、互いに利益をもたらすものというより、政治問題を解決するための影響力行使の道具として認識されるようになるからである。相互依存関係にあっても、力関係が生まれることは確かだが、経済制裁は、互恵性よりも影響力の強弱に人々の目を向かわせる。そうなれば、日中の貿易・投資拡大に向けた交渉は難度を増すことになる。さらには、他国が日本政府、中国政府が経済制裁を容易に発動する国だとみなす恐れもある。その場合、日中にとどまらず、アジア、世界の経済発展にもブレーキをかけることになってしまう。

第二に、貿易黒字の対GDP比で経済への影響を測るのは、経済交流の重要性を著しく過小評価することにつながる。例えば、東日本大震災の際、1種類の塗料、1種類の半導体が調達できなくなるだけで、世界の自動車生産に影響が及んだことを想起すれば、輸出総額、輸入総額、貿易収支の対GDP比で、貿易取引の寸断が経済に与える影響を評価することに深刻な問題が潜んでいることが容易に分かるだろう。

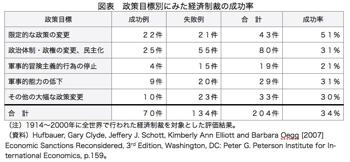

第三に、経済制裁の有効性は必ずしも高くはない。主権にかかわるような大きな紛争の場合、特にそうである。例えば、軍事的冒険主義的行為の停止に対する経済制裁の成功率は21%との研究成果がある(図表)。主権問題の解決手段として、経済制裁に高い期待を寄せるべきではない。

日中関係の緊張により、台湾経済にプラスの影響が及ぶとの論評もみられないわけではない。しかし、日中関係のさらなる悪化により日本、中国が大きな経済的な悪影響を被れば、日中双方との経済関係の深い台湾にもマイナスの影響が及ぶと考える方が自然だろう。

日台間においても、尖閣諸島をめぐる対立には激しさがみられるが、幸い経済制裁の発動といった議論はさほどみられない。漁業協定を除くと、他の経済関連交渉は粛々と行われているもようである。しかし、だからといって、これまで築き上げてきた信頼関係の上にあぐらをかくべきではないだろう。信頼関係の維持、増進のために、互いに英知を出し合わなければと思う日々である。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722