ニュース その他分野 作成日:2013年3月12日_記事番号:T00042510

台湾経済 潮流を読む3月5日、温家宝首相が任期最後の政府活動報告を行った。過去5年の成果を振り返る中で「両岸関係の増進により中台間の『三通』(通商、通航、通信)を全面的に実現し、両岸経済協力枠組み協議(ECFA)の施行全方位的な交流を実現した。これにより中台間の平和的発展という新たな局面を創り上げた」と中台関係について総括した。

確かに2002年3月の胡錦濤政権発足以来、両岸関係は量的にも質的にも大きく変化した。独立志向の強かった陳水扁政権下においても、経済面についてみれば、両岸関係の拡大・深化は大きく進んだ。02年元旦に台湾が世界貿易機関(WTO)に加盟し、一足先に加盟した中国に対して最恵国待遇を与える必要があったことや、選挙対策上も民間企業の要望に応える必要があったからである。

さらに馬英九政権発足後は、温首相の発言に少なからず誇張が含まれているとはいっても、大きな質的な変化が生じたことは事実である。具体的には、人民元と台湾元の直接決済の開始や中国企業の対台湾投資解禁、中台双方の政府が手を取り合ってビジネスマッチングを行う「架け橋プロジェクト」の実施などが挙げられる。しかし中台間の経済連携協定に相当するECFA締結こそが、胡錦濤時代の両岸経済関係の到達点を示す好例であろう。

ECFA締結後、台湾シェア縮小

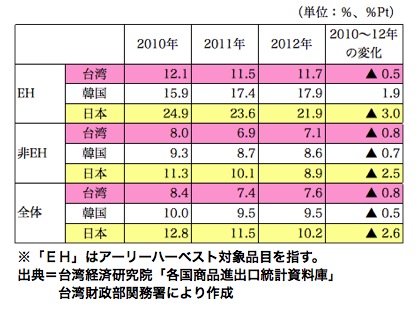

そこで、ECFA締結後に中国市場において台湾製品の影響力がどの程度拡大したかを見てみよう。ECFAのアーリーハーベスト(早期実施措置)対象品目のみを取り出し、中国の輸入額に占める台湾製品のシェアをみると、関税引き下げ前の10年のシェアは12.1%だったが、12年には11.7%へと、0.5%ポイント下落している(図表)。日本製品のシェア縮小ほど劇的ではないが、韓国製品がシェアを拡大させているのとは対照的である。

だからといってECFAが無益だったわけでは断じてない。12年、ECFAのアーリーハーベスト対象品目である台湾製品の中国の輸入額は203億1,000万米ドルだったが、そのうち84億3,000万米ドル分がECFAの優遇関税率の適用を受けており、関税減免額は5億3,000万米ドルであった。84億3,000万米ドル対比で6.2%となる計算だ。その分利益創出や値下げの余地が生まれたはずである。それにもかかわらず、アーリーハーベスト対象品目の台湾製品のシェアが縮小したということは、台湾の対中輸出競争力が相対的に低下していることを示唆している。その理由を韓国ウォンの減価に求める声がある。確かにその要因は無視できない。08~09年にかけて韓国ウォンが台湾ドルや日本円に対して大きく減価した後、韓国ウォンの対台湾ドル、対円レートはそれほど大きくは変わっていないためだ。

台湾企業のパフォーマンス低下

しかし、為替レートだけにシェア縮小の責任を帰すこともできないようだ。11年に行われた経済部投資審議委員会(投審会)の委託調査(『12年対海外投資事業営運状況調査分析報告』)では、台湾企業の中国現地法人の利益率が過去と比べて低下し、他国の現地法人よりも低いという結果が出た。つまり、以前ほどパフォーマンスを上げられていないのではないかとの疑念が出る。中国法人のパフォーマンス低下は、台湾からの中間財・資本財供給といった分業の観点から台湾の対中輸出に影響が出ることは必至だ。

台湾においても、日本同様、通貨切り下げを渇望する声はあるが、力強い回復の鍵を握るのは、やはり成長戦略の成否だろう。ただし、政府の成長戦略に過大な期待を寄せるのは酷である。台湾政府は少子高齢化時代に備え、企業の負担が増えようとも、社会保障負担の引き上げなどを行う必要に迫られている。また、台湾はキャッチアップ段階を超え、世界のフロンティアを目指す位置にいる。それゆえ、何が育成すべき産業、技術かを政府が見定めることはすでに難しくなっている。仮に可能であったとしても、財政再建という課題を負っている政府が、多額の研究開発費や設備投資費用を肩代わりするのは難しい。台湾企業自身のさらなる飛躍と、企業間の連携による経営資源の補完が求められているように思われる。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722