ニュース その他分野 作成日:2013年7月9日_記事番号:T00044634

台湾経済 潮流を読む2013年6月21日、ECFA(両岸経済協力枠組み協定)の一部を構成する「サービス貿易協定」が締結された。これにより中国側が台湾に対して80業種、台湾側が中国に対して64業種の参入障壁を緩和することが約束された。

締結はサービス産業にとって有利

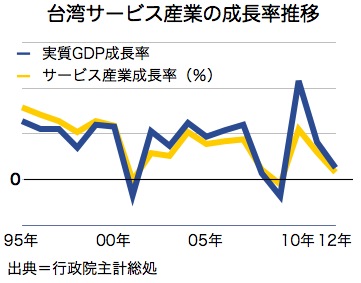

サービス産業の発展は台湾経済の発展にとって重要な意味を持つようになっている。台湾の域内総生産(GDP)に占めるサービス産業のシェアが12年時点で69.1%にも達しているためだ。就業者総数に占めるサービス産業のシェアも58.8%と大きい。ただし、ここ10年余り台湾のサービス産業に勢いがない。サービス産業の成長率が台湾の実質GDP成長率を下回るのが00年以降常態化しており(図表)、01~12年の年平均実質GDP成長率4.2%に対し、サービス産業の成長率は同3.0%にとどまっている。こうした状況を踏まえ、馬英九政権も09年7月に「服務業発展方案(サービス産業発展プラン)」を発表するなど、底上げを図ろうとしてきた。

こうした文脈に位置付けると、サービス産業のてこ入れにつながる「サービス貿易協定」の締結は意義深い。しかもアクセスが容易になる中国サービス市場は、潜在的な発展余地が大きい。所得水準の割にサービス産業の発展水準が遅れている上、中国政府がその育成に力を入れ始めたためだ。この高い潜在力を持つ市場に、他の多くの国・地域に先駆けて、より有利な条件で参入できる道がさらに広がったことの意義は大きい。

不公平な協定運用への懸念も

ただし、「サービス貿易協定」で中国側が開放を約束したことがどの程度実効性をもつのか疑問視する声も台湾産業界から出ている。例えば、電子商取引の開放に関しては、ICP(インターネットコンテンツプロバイダ)のライセンスを取得することが簡単ではないため、出資比率面での条件が緩和されても参入できないとの指摘も聞かれる。公共事業への入札が台湾の建設業者に開放されることになっているが、入札はできても結局のところ中国企業が落札するような運用がなされるのではないかといった臆測も出ている。つまり、さまざまな規制や制度の運用が不公平であるため、実質的に参入できない状態が続くことが懸念されているのである。「大きな門は開けても、小さな門が閉められてしまう(開大門関小門)」のであれば、結局状況は変わらないのではないかという懸念だ。

ただし、中国政府も民間企業の生存空間を規制によって狭めてしまうことの弊害を以前よりも強く感じつつある。リーマンショック後の4兆人民元の景気対策の過程で、国有企業に非効率な投資を大規模に展開させてしまったためだ。

現在、李克強総理が経済政策のかじ取りを行っていることから、中国新体制の経済政策が「李経済学(リコノミクス)」と呼ばれ始めているが、「李経済学」では上記の反省から規制緩和が非常に重視されている。13年の経済体制改革の重点施策の筆頭に、許認可・行政手続き費用徴収の見直しが掲げられているほどである。実際、13年5月15日には、合計117項目の許認可の削減、下級政府への許認可権の委譲、行政手続き費用徴収の撤廃が発表されている。

今後の中国政府の対応が焦点

これらの許認可などの見直しが直接ECFA「サービス貿易協定」に関する各種懸念を払拭(ふっしょく)するわけではないが、「李経済学」の精神が徹底されていけば、台湾企業がより公平公正に扱われるようになっていくだろう。ただし、民間企業の生存空間拡大といっても、中国地場民営企業の保護が重視され、台湾企業の参入が阻害される恐れもないとはいえない。まして、その他の外資系企業は推して知るべしである。ECFA「サービス貿易協定」の新規開放業種における台湾企業の扱われ方は、「李経済学」の内実を映す鏡となるだろう。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722