ニュース その他分野 作成日:2014年1月14日_記事番号:T00048080

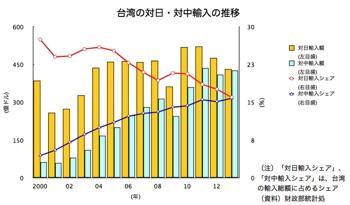

台湾経済 潮流を読む日本は長期にわたり、台湾の最大の輸入先としての地位を占めてきた。その地位は2013年も維持されたが、中国が日本に肉薄している。台湾の輸入総額に占める対日輸入、対中輸入のシェアは00年時点ではそれぞれ27.4%、4.4%だったが、13年には16.0%、15.8%とわずか0.2ポイント差にまで接近した(図表)。

台湾の対日輸入額は波を伴いつつも、11年まで増加基調をたどってきたことから、日中のシェアが肉薄するに至った理由として、まずは対中輸入額の急速な拡大が挙げられる。では、対中輸入が急拡大した理由は何だろうか。

規制緩和が背景に

第一に、対中輸入規制の緩和である。対中経済依存度の高まりをてこに中国が統一攻勢を強めることなどを警戒し、台湾の歴代政権は対中輸入規制を敷いてきたが、中台の世界貿易機関(WTO)「同時」加盟(中国は01年12月、台湾は02年元日)や財界からの要請などを受けて、規制緩和を図ってきた。総税目数に占める対中輸入解禁品目のシェアは、99年末時点では55.3%にすぎなかったが、14年1月7日には80.8%にまで拡大している。

第二に、海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)締結も対中輸入額の拡大を促した。ECFA締結により、部分的とはいえ、11年から台湾は中国製品に優遇関税を適用するようになった(14年版CCCコードで267品目)。その対象となった中国製品の輸入額の伸びは、台湾の輸入総額の伸びよりも高い。むろん上述のとおり優遇関税率の適用製品が少ないため、ECFAの効果が絶大だったわけでは決してないが、対中輸入のシェア拡大にプラスに働いたということはいえる。

第三に、台湾企業の中国現法、中国の生産委託先からの輸入の増加である。台湾で受注し、中国で生産した製品の台湾への逆輸入比率は12年時点でも7.8%とそれほど高くはない(中国での販売は19.9%、第三国への輸出は72.3%)。ただし、これまでの積極的な対中投資の結果、台湾製造業・貿易業者の中国内生産比率は12年までに47.4%へと上昇し、台湾内生産比率(49.1%)に比肩するに至っている。生産比率のみで、生産額の時系列データは得られないため精緻な分析はできないが、台湾企業の中国内生産額の拡大に伴って台湾への逆輸入額も速いペースで膨らみ、それが台湾の輸入総額に占める対中輸入のシェア拡大につながった可能性は高いと考えられる。

他方、足元の対日輸入に目を向けてみると、2年連続で減少している。液晶パネル産業に代表される台湾のIT(情報技術)産業の投資・生産が振るわなかったことが、これらの産業用の中間財・資本財の一大供給地である日本からの輸入を低迷させたためだ。

日台FTA、今後の鍵に

これらのメカニズムが働き、台湾の輸入における日中のプレゼンスが肉薄するに至ったわけだが、14年には、中国が日本を追い越す可能性が高い。(1)中国における生産コスト上昇が問題視されているとはいっても、中国は依然として台湾企業にとって重要な投資先として位置付けられていること(2)台湾の液晶パネルの生産・投資の力強い回復が望みにくいこと──などがその理由だ。

さらに、今後、馬英九政権、習近平政権の狙い通り、14年半ばにECFAの物品貿易協定交渉にめどが付き、台湾の対中市場開放が進むことになれば、対中輸入の拡大がより強く後押しされることになるだろう。

対中貿易の自由化そのものは、台湾経済にとって必ずしも悪いことではない。比較優位に基づく中台間貿易が促されることで、台湾経済の拡大が図られるという面があるためだ。

ただし、ECFAが日台自由貿易協定(FTA)に先行すればするほど、台湾市場における日本製品の競争条件が不利になる。いかに日台FTA締結を図るかが今まで以上に重要な検討課題となるだろう。日台ともに環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)のメンバーになるというのも日台FTAの代替策にはなり得る。ただし、いずれにしても日中台の三者関係の改善が大きな鍵を握るだろう。経済的問題を超えた政治的・外交的な努力が求められている。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722