ニュース その他分野 作成日:2014年3月11日_記事番号:T00049064

台湾経済 潮流を読む最近出席した会議で、台湾の研究者や財界人から、日本の税制改革とその影響について相次いで質問を受けた。4月1日に消費増税が行われることになっており、輸出相手である日本の経済にどのような影響が及ぶのかに関心があるようだ。ただし、関心の所在はそこだけではない。台湾で財政健全化に向けた議論が本格化しつつあることも、日本の税制改革に関心が高まっている理由である。実際、財政部が2月21日には立法院(国会に相当)に、24日には一般市民に、27日には行政院長(首相に相当)に対して「財政健全方案(中央政府部分)」の方向性について説明している。

台湾財政は確かに健全化が必要だ。財政赤字が慢性化しているため、公共債務法で定められた上限に政府債務残高がすでに近付いており、臨機応変な財政政策の発動が困難になりつつある。また、重大な天災が起こった場合に、財政資金不足で十分対応できなくなってしまうことを財政部は懸念している。

累進性強化が柱に

こうした問題意識の下、「財政健全方案」の下でさまざまな財政改革の方向性が示されているが、税制改革の大きな柱が、累進性強化である。具体的には、①総合所得税(個人所得税に相当)の最高税率を引き上げ、課税所得1,000万台湾元超に対する税率を40%から45%にする②総合所得税・営利事業所得税(法人税に相当)の配当控除を現行の半分に引き下げる(ただし法人株主や小規模の独資・パートナーシップ企業を除く)一方、③給与所得控除・障害者控除を現行の10万8,000元から12万8,000元に引き上げる、といった案が提示されている。その他、中小企業の雇用拡大を促すための営利事業所得税控除(新規雇用者数の給与の130%)も税制改革のメニューに盛り込まれている。

低中所得者層の生活改善を

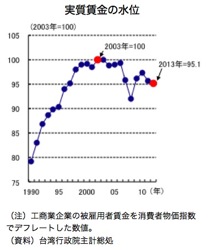

ここから分かるように、馬政権の税制改革の基本方針は、低中所得者層の生活改善にある。馬政権は2010年に営利事業所得税率を17%にまで引き下げ、それをてこに経済を活性化させようとしてきた。ただし、その恩恵が労働者にまで及んだかといえば、目に見える形で成果が得られたとまでは言いにくい。実質賃金の低迷が続いているからである(図表)。こうしたことから、台湾では法人税減税の経済活性化効果に対して過度の期待を持つべきではないとの声も少なくない。このような経緯もあって、馬政権は低中所得者層の生活改善に直接資する税制改革を推進しようとしているのである。

日本では今、法人税引き下げによる経済活性化に期待する声も高まっているようだが、台湾の事例から判断しても、やはり鍵を握るのは政府や民間企業の成長戦略だろう。2月19日に国家発展委員会(国発会)の管中閔主任委員が、規制緩和の遅れにより台湾はアジア2位集団から脱落したと述べ、成長戦略、改革推進の必要性を強く訴えている。

近隣に優れた制度を持つ国があると、その周辺の国も競争と模倣を通じて経済的なパフォーマンスが上がるという研究成果がある。日本、台湾それぞれが成長戦略について知恵を絞れば、相互作用を通じて互いに成長の勢いが増す可能性もないとは言えない。また、日台アライアンスを通じて共に成長戦略を考えるという機運も地方を中心に高まっている感がある。

他方で、対立と悪意は相互協力、成長の機会を奪うことになる。日台でこうしたリスクが現実化する可能性は低いが、東アジアの不安定化は日台経済に影響を与えずにはおかない。政治的リーダーシップが自国内の経済改革に注がれることを期待したい。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722