ニュース その他分野 作成日:2014年5月13日_記事番号:T00050276

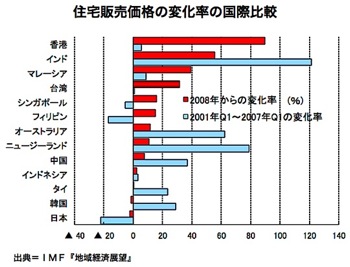

台湾経済 潮流を読む台湾の不動産市場の先行きを不安視する論調が強まりつつあるようだ。例えば、4月28日にIMF(世界通貨基金)が発表した『地域経済展望』は、2008年から足元までの台湾の住宅価格上昇率が31.6%と高く(図表)、住宅販売価格を家賃で割った比率も過去の平均値よりかなり高いと指摘し、住宅価格の下落リスクが高まっているとの認識を示している。

確かに、台湾の住宅価格・所得比率(住宅購入価格÷世帯当たり年間可処分所得)を見ても上昇基調にある。13年第4四半期の同比率は8.37倍と、5年前の5.87倍と比べて大幅に上昇している。台北市、新北市に至っては同比率がそれぞれ15.01倍、12.67倍に達している。それゆえ、若年層を中心に住宅政策に対する不満が高まっているようだ。

こうした状況を受け、馬英九政権は住宅価格の上昇抑制策を強める構えを見せている。馬政権は10年4月に「住宅市場健全化プログラム」を発表し、低所得者向け住宅の供給拡大や不動産融資に対する規制強化などを行ってきたが、まだ対策が不十分だとの認識に至ったのだろう。具体的には、非自己居住用住宅に対する房屋税(固定資産税に相当)の引き上げが立法院財政委員会で検討され始めたほか、5月1日には公営賃貸住宅に相当する「社会住宅」を現在の6,800戸から10年以内に3万4,000戸に増やすとの方針が内政部から発表されている。年内には「社会住宅中長期推動方案」が発表され、この方針が具体化されることにもなっている。

市況冷え込みリスクも

住宅価格の上昇傾向は続いているものの、台湾全体で見れば住宅不足というわけではない。現に世帯数を100とした場合の住宅ストック数は107.6(13年9月末)である。また、台北市の同比率は94.55だが、台北市内の進学校の受験資格を得るための形式的な転居などが理由で、世帯統計が水増しされているとの指摘がある。さらには、住宅購入・買い替えの主体である生産年齢人口(15~64歳)が15年をピークに減少に転じる見込みでもある(国家発展委員会推計)。つまり、人口動態上、住宅需要が弱まっていくことが予想されるのである。それだけに、ひとたび住宅価格が下落に転じれば、想定以上に住宅市況が冷え込むリスクがある張金鶚・台北市副市長が主張したような2年間で3割住宅価格を下げるといった強い措置を取るのはリスキーだ。今後の焦点は、値崩れを起こさずに、安定的に住宅価格を下げていけるかどうかであり、漸進的なアプローチをとるべきだろう。

急落は産業に悪影響

万一、住宅価格が急落し、住宅建設や取引が低迷した場合には、鉄鋼業、セメント製造業、卸・小売業などが大きな影響を受けやすい(産業連関表に基づく分析)。また、金融業にも悪影響が及ぶ恐れがある。10年6月以来、中央銀行が価格高騰地区の住宅や高級住宅に対するローンの掛け目を6割以下にする、土地担保融資の掛け目を65%以下とし、そのうち1割は着工後に融資するなどの措置を取ってきたことで、不動産価格下落に対する金融システムの耐性は高まってはいる。ただし、住宅ローンを抱える家計のデフォルトや担保価値の目減りという経路にとどまらず、上述した不動産市況の影響を受けやすい産業の倒産、投資の減少や逆資産効果による景気悪化などさまざまな経路で、金融業の経営に負荷がかかることになるだろう。

対岸の中国でも不動産市況の悪化が懸念され始めている。詳細は別稿に譲るが、台湾は中国の不動産市況悪化の影響を受けやすい経済構造を持っている。今まで以上に中台双方の不動産市況を注視する必要があるだろう。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722