ニュース その他分野 作成日:2014年9月16日_記事番号:T00052693

台湾経済 潮流を読む8月18日、国家発展委員会(国発会)が新たな人口推計結果を発表した。本紙でも紹介されたとおり、2012年に発表された前回の推計と比べて、人口減少時代の到来が4年早まり、21年末の2,356万人をピークに人口が減少していくと予測されている(中位推計)。

これは、歴代の政権の少子化対策が力不足だったことの表れといえよう。現に、合計特殊出生率(1人の女性が一生のうちに産む子供の平均数)は、01年の1.400から13年には1.065にまで低下している。今回の中位推計では、今後徐々に合計特殊出生率が上向き、29年には1.10に回復すると予想されているが、少子化対策が奏功せず、同出生率が35年にかけて0.80にまで低下した場合には、5年後の19年末に人口が2,352万人で頭打ちとなる恐れがあるとされている。

働き手は来年ピーク

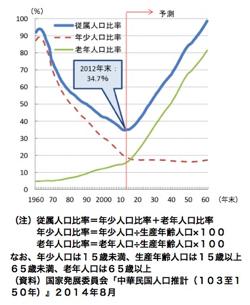

生産年齢人口(15~64歳人口)に至っては、15年末の1,737万人をピークに減少していくことがほぼ確実な情勢だ。また、生産年齢人口が頭打ちになりつつあることから、「従属人口比率(15歳未満の年少人口と65歳以上の老年人口の合計を生産年齢人口で除した比率)」も、12年末の34.7%を底に上昇に転じている。

従属人口比率の反転上昇期は、しばしば「人口オーナス期」と呼ばれる。従属人口比率の上昇が経済成長にとって「オーナス(onus)」、すなわち「負担」、「重荷」になる時期という意味である。例えば、高齢者は一般に貯蓄を取り崩して生計を立てる傾向があるため、老年人口比率の高まりは、貯蓄率の低下を通じて、投資の伸びを抑える恐れがある。また、従属人口比率の上昇は、老年人口の増加に伴って膨らむ年金・医療などの義務的支出をより少ない現役世代で負担しなければならないことを意味する。

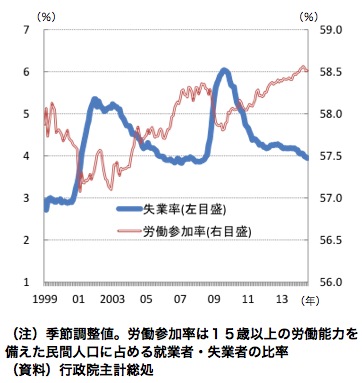

加えて、労働力不足が生じやすくなり、それが成長の制約要因となる恐れもある。足元では、失業率が季節調整値で4%を切るなど、労働需給に引き締まりが見られる(下図)。その原因を景気回復に帰し、歓迎する声があるが、手放しで喜ぶことはできない。生産年齢人口の伸び悩みが労働需給のタイト化の一因となっているからである。その証拠に、労働参加率が上昇傾向にあり、過去と比べても高水準になっている。

企業は優秀・シニア人材確保を

このように、台湾はまさに今、人口動態上の大きな転換期を迎えている。馬英九政権は、不妊治療費補助の増額に代表される少子化対策の強化や、高齢化社会でも持続可能な社会保障制度の再構築などを進めようとしているが、これらの施策をさらに加速させなければならない。日本は他の経済協力開発機構(OECD)諸国と比べて明らかに社会保障支出に占める現役世代向け支出の割合が低いが、台湾は日本よりもさらに低く、早期改善が必要だ。

また、労働投入の拡大による成長が困難になっていくことは必至だ。これまで以上に生産性の改善に力を注がねばならない。人材育成に産官学挙げて取り組む必要性が増しているのではないだろうか。個別企業にとっては、優秀な人材の定着率を高めたり、シニア人材を活用するための施策がこれまで以上に求められることになるだろう。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722