ニュース その他分野 作成日:2014年11月11日_記事番号:T00053741

台湾経済 潮流を読む先月下旬、台北市で開催された国際シンポジウムに招聘(しょうへい)された。その国際シンポジウムは、アジア諸国・地域の産業発展の方向性と産業政策に関して議論するというものであり、台湾はもとより、韓国、シンガポール、中国、ベトナム、タイのシンクタンクからも多くの研究者が招聘を受け、自由闊達(かったつ)な議論を行った。

その中で改めて印象付けられたのは、キャッチアップを終えた段階で、一体政府は産業発展のために何ができるのか、という問題の難しさだった。キャッチアップ段階であれば、先進国で立ち上がった新産業を優遇対象に指定し、コスト面での優位性を発揮させ、先進国へのキャッチアップを促す産業政策が効果を持ちやすかった。しかし、産業発展のフロンティアに台湾企業が立つにつれ、何が今後の有望産業なのか、企業にとっても政府にとっても予測が困難になり、産業政策の立案は容易ではなくなっている。

また、産業競争力をつけるには、税制優遇などで個社の設備改善や研究開発(R&D)の活性化を図るだけでは不十分で、バリューチェーン全体のレベルアップを図らなければならないことも、産業政策の実践の中で強く意識されるようになっている。しかも、中央政府債務残高が公共債務法の上限に近づいているため、イノベーション促進のためだからといって大量に財政資金を投入するわけにもいかない。

こうした中、馬英九政権は、産業発展を促すための規制緩和の実験を「自由経済モデル区」で行おうとしている。また、海峡両岸経済協力枠組み協定(ECFA)を含む自由貿易協定(FTA)、経済連携協定(EPA)への参加も、輸出環境改善や投資誘致を通じて、新たな産業の発展を促す効果を持ち得る。ただし、いずれの施策も対中関係をめぐる内政の混乱などが理由で、スピード感を持って前に進めることが難しい状況にある。それだけに、イノベーションを促すための新たな産業政策の体系を早く機能させなければならない状況に台湾は置かれている。

「共に考える」産業高度化

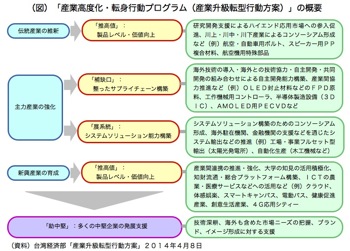

こうした経緯や環境を踏まえて台湾経済部が策定したのが「産業高度化・転身行動プログラム(中国語は産業升級転型行動方案、以下「方案」)」である(図参照)。▽「伝統産業の維新」のための製品レベル・価値向上▽バリューチェーンのレベルアップやシステムソリューション能力の構築による「主力産業の強化」▽「新興産業の育成」▽「多くの中堅企業の発展支援」──が同方案の狙いであり、2015年から本格的に実行に移される見込みだ。

この方案の大きな特徴は「みんなで一緒に考えよう」という思想が前面に出ている点にある。具体的には、1)大企業が中小企業をけん引する形での共同R&D(中国語は「以大助小」)、2)企業が持つR&D能力の活用による大学が持つシーズ(事業化、製品化の可能性のある技術やノウハウなど)の産業化促進(同「学研参与」)、3)異業種によるコンソーシアム形成を通じたトータルシステムソリューションの創出、4)政府がテーマ設定をし、多くの企業の参画を募る形でのR&Dプラットフォームの組成である。09年をピークに経済部の科学技術関連予算は削減傾向にあったが、同方案の具体化のために、15年以降は毎年25億台湾元ずつ予算が積み増しされる見通しのようだ。

R&Dパートナーを募る

船頭役を誰が果たすのか、研究成果をどのように関係当事者で共有するのかなど、参加者が多くなるほど調整が難しくなる恐れはあるが、川上・川中・川下産業間、異業種間のR&Dの試みの重要性が増していることは確かである。

また、日台企業の協力の在り方についても見直しの上、強化していくとの方針が同方案の中で掲げられている。日本企業の参加の余地について、アンテナを高くしておく必要があろうし、自社が関心を持つ研究テーマを経済部に持ち込んでR&Dのパートナーを募るということも検討に値するだろう。

みずほ総合研究所 アジア調査部中国室長 伊藤信悟

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722