ニュース その他分野 作成日:2015年5月12日_記事番号:T00056903

台湾経済 潮流を読む台湾が直面している社会問題の一つに、経済格差の広がりがある。昨年3月の「ヒマワリ学生運動」の背後にも、中国との経済関係の深まりが、一握りの大企業に有利に、大多数の就労者、若年層、社会的弱者に不利に働いており、台湾社会の不平等化をもたらしているという若者たちの危機感があった。

2000年から格差拡大

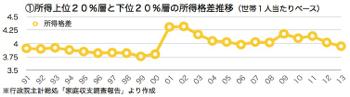

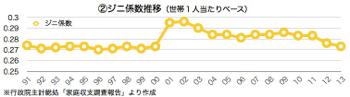

図には、所得分配の不平等度の指数としてよく用いられる①所得5分位の最上位層(上位20%)世帯の所得と最下位層(下位20%)世帯の所得の比率で表した格差と②ジニ係数(0から1までの数値で示し、1に近づくほど格差が大きいことを示す)の推移を示した。いずれも台湾でよく用いられる世帯単位のデータではなく、世帯規模の経年変化の効果を取り除いた世帯構成員1人当たりのデータである。

図①からは、2000年代に入って、最上位層と最下位層の間の所得格差が拡大しているのが分かる。失業率の上昇は、所得の不平等度を押し上げる大きな要因だが、台湾の失業率は、00年代初頭のITバブルの崩壊以後、高止まり傾向にある。00年代初頭と末の2つのピークの表れ方に、ITバブル崩壊とリーマンショックが台湾の所得分配の構造に与えたインパクトの大きさが分かる。なおここ数年は格差が縮小傾向にある。

他方、図②のジニ係数も、図1と同じように00年代に入ってやや高めに推移しているが、ここ数年は改善傾向にあり、90年代初頭とほぼ同レベルとなっている。

データに出ない不平等感

これらのデータを見て、皆さんはどう感じられただろうか。「やはり」と感じた読者もいれば、「言われているほどには悪くないのでは」と感じた方もいるだろう。筆者自身は、世帯単位のデータ(世帯規模の経年変化の効果を含む)を見慣れていたので、1人当たりベースでのデータをあらためて眺めてみて、どちらかといえば後者の感想を持った。

むろん、ITバブル崩壊とリーマンショックの時の状況は異常だ。しかし直近の数値は、90年代初頭とさして変わらない水準にある。グローバル化の中で所得格差が拡大してしまうのは世界的な傾向である。産業構造の高度化や高齢化の進行といった台湾社会の「成熟化」も、必然的に所得格差を押し広げてしまう。それを勘案し、また国際比較で見れば、台湾の状況は言われているほど悪くないのではという感想だ。

しかし実際には、これらのデータからだけでは、台湾の人々の間で広がっている不平等感の背景を理解することはできない。特定年の所得で測った不平等度は、資産保有の格差や、教育面での階層の固定化といったより構造的な格差を表すものではないからだ。世代間格差の問題も、図に掲げた所得データではつかめない台湾社会の現実だ。若者の不安感の背景には、実質賃金が停滞する一方で、都市部の住宅価格が高騰していることがある。

また台湾社会で重要なのは、中国との経済的な結び付きの深まりが、不平等の拡大と固定化を引き起こしつつあると考えられる点だ。この点について、社会学者の林宗弘氏が最近発表した論文の一部を紹介したい。

中台交流はブルーカラーに不利

林氏は、データ分析を通じて、「仕事での中国への渡航回数」が個人の所得水準と正の相関を持つこと、すなわち学歴や年齢といった他の変数をコントロールしてもなお、「中国への仕事での渡航回数」が多い人ほど所得が高くなる傾向にあることを示した。これは、中国との経済交流の深まりが、中国に工場を構える企業の企業主やホワイトカラーに有利に働く一方、ブルーカラーや農民に打撃を与えているという若者たちの認識と合致する。

林氏はまた、台湾の大企業約3,000社の雇用行動を分析して、売上高の変化をコントロールすると、海外(主に中国)での雇用が31人増えるごとに、台湾での雇用が1人減少することを示した。中国投資によって売上高が増えれば、企業は台湾での雇用を増やす。しかし、中台分業の実態を考えれば、増えるのは本社機能に携わるホワイトカラーの雇用である。台湾のブルーカラーは、中国での雇用との競争にさらされ続けている。

中国との結び付きの深まりは、台湾人の階級意識にも変化をもたらしている。林氏が紹介している大規模社会調査によると、00年代を通じて、自らを「中産階級」ととらえる人の割合が大きく減少した一方、「労働者階級」と考える人の割合は01年の15%から09年の37%へ大きく増加した。

このような階級意識の変化の背後には、中小企業の新規創業が困難になっていることがあるだろう。台湾はかつて工場の現場作業員が、刻苦勤勉の末に自ら創業する夢に手が届く「老板(事業主)の島」であった。だが中国というフロンティアの出現によって、ブルーカラーを取り巻く創業環境は一変した。

多くの若者たちが中国との経済関係の深まりに対して抱く不安感は、所得統計データの推移からだけでは見てとれない、このような台湾の経済社会の変化を反映している。

参考文献:林宗弘(2015)「台湾階級不平等拡大的原因与後果」『台湾経済予測与政策』45巻2号

川上桃子

ジェトロ・アジア経済研究所 地域研究センター 東アジア研究グループ長

91年、東京大学経済学部卒業、同年アジア経済研究所入所。経済学博士(東京大学)。95〜97年、12〜13年に台北、13〜14年に米国で在外研究。専門は台湾を中心とする東アジアの産業・企業。現在は台湾電子産業、中台間の政治経済関係、シリコンバレーのアジア人企業家の歴史等に関心を持っている。主要著作に『圧縮された産業発展 台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』名古屋大学出版会 12年(第29回大平正芳記念賞受賞)他多数。

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722