ニュース その他分野 作成日:2015年8月11日_記事番号:T00058629

台湾経済 潮流を読む輸入元トップに躍り出た中国

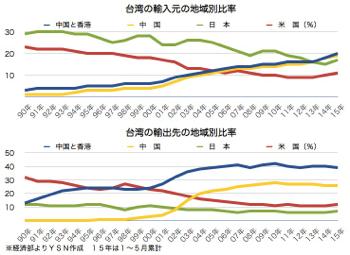

日本は昨年、1960年代前半から半世紀近くにわたって占めてきた台湾の輸入元首位の座を、中国に明け渡した。香港を含めた輸入統計では、一昨年の時点で既に日本と中国の逆転が生じていたが、昨年は、中国が単独で台湾の輸入元首位に躍り出た。今年1〜5月のデータでも、中国からの輸入が占めるシェアは19%と、日本の17%を上回っている。

04年に中国(香港を除く)が台湾の最大の輸出先になったため、これで、輸出入のいずれも中国が台湾の最大の貿易パートナーとなったことになる。図から分かるように、輸出面での中国依存度は、ここ数年、頭打ちの傾向にある。しかし、貿易全体としてみれば、中台間貿易リンケージの深化の流れは明らかだ。

貿易構造の長期変化

60年代半ばから90年代初頭まで、台湾は輸出指向型工業化政策の下、労働集約型製品の輸出を通じて急速な経済発展を遂げた。それを支えたのは、「日・台・米のトライアングル」とも呼ばれた貿易パターンであった。この時期の台湾は、生産に必要な機械設備や部品・原材料などの中間財を日本から輸入し、台湾の安価な労働力を利用して組み立て加工を行い、最終製品をアメリカに輸出することで、多額の外貨を稼ぎ出した。85年には、輸入に占める日本のシェア、輸出に占めるアメリカのシェアは、それぞれ28%、48%に達していた。

しかしこの構造は、90年代以降、急激に変化する。まず、「日→台→米」というモノの流れが、「日→台→中→米」という構図に変化した。台湾の輸出型産業が、80年代末以降の対米為替レートの上昇、賃金の上昇といった環境変化への対応を迫られ、中国沿岸部へと生産拠点を移転したからである。その結果、90年代以降、台湾から中国の工場に中間財を輸出し、中国で生産した最終財をアメリカへと輸出する「台→中→米」の流れが新たに生まれた。他方、輸入元としての日本の地位は、00年代半ばごろまで、大きくは揺るがなかった。

電子産業で進む中台産業内貿易

それでは、図に見るように、00年代半ばごろから、中国からの輸入が急速に増加し、日本を抜くまでに拡大した背景にはどのような変化が起きていたのだろうか。

その要因の一つとして、90年代以降、特に02年の世界貿易機関(WTO)加盟を重要な契機として、台湾政府が中国からの輸入制限を段階的に緩和してきたという政策面での変化が挙げられる。だがそれ以上に重要な要因となったのが、中台間の産業内分業の深まりだ。特に、台湾の主力セクターである電子産業で、中台間の産業内貿易が急速に拡大し、台湾から中国への輸出が急拡大すると同時に、中国からの輸入も順調に拡大して、モノの流れがより双方向的なものとなってきたことが注目される。

今年第1四半期の台湾の中国との貿易額(香港を含む)に占める電子電機製品・部品の比率は、輸出で47%、輸入で41%であった。もう一歩踏み込んで品目構成を確認するため、貿易データ情報、World Trade Atlasにより、HS4桁分類で見た中国からの輸入品目上位3位(14年)を見ると、「半導体回路」(8542)が首位であり、これに「電話機」(8517)、「自動データ処理機器など」(8471)が続く。電子部品類の輸入も着実に伸びている。中国から台湾への輸出が、エレクトロニクス製品および部品の双方にまたがっている様子が見て取れる。

以上から分かるように、台湾の貿易構造は、もはやかつてのように単線的な矢印関係のつながりで表現できるものではなくなってきている。その実態は、より複雑な網の目状のものへと変化してきている。そしてこの構図の複雑化は、エレクトロニクス産業で特に顕著な産業内貿易のネットワーク化の流れと密接に関係している。台湾は、その主力セクターである電子産業を通じて、中国、日本、アメリカといった世界の経済大国の間に張り巡らされつつある、これまでにも増して複雑な貿易リンケージの網の目の中へと組み込まれつつある。中国と台湾の間の貿易リンケージの深まりは、このグローバルな流れの中で引き起こされてきたのである。

川上桃子

ジェトロ・アジア経済研究所

地域研究センター東アジア研究グループ長

91年、東京大学経済学部卒業、同年アジア経済研究所入所。経済学博士(東京大学)。95〜97年、12〜13年に台北、13〜14年に米国で在外研究。専門は台湾を中心とする東アジアの産業・企業。現在は台湾電子産業、中台間の政治経済関係、シリコンバレーのアジア人企業家の歴史等に関心を持っている。主要著作に『圧縮された産業発展 台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』名古屋大学出版会 12年(第29回大平正芳記念賞受賞)他多数。

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722