ニュース その他分野 作成日:2016年5月10日_記事番号:T00064050

台湾経済 潮流を読むアジア最高水準の女性政治参加率

5月20日、民進党の蔡英文主席が第14代・中華民国総統に就任する。台湾で初めて女性の最高指導者が誕生する歴史的瞬間だ。インドネシアのメガワティ元大統領、韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領など、アジアの近隣諸国にも女性の政治指導者の前例はある。だが彼女たちは、権力者の妻や娘として政治的なパワーや知名度を手にした背景を持つ。政治とは無縁な家庭に生まれ、実績と実力が評価されて総統に選ばれた蔡氏の歩みは、メルケル独首相に代表されるヨーロッパの成熟した民主主義国家の女性リーダーの姿に重なる。

政党間競争が参加拡大を押し上げ

今年1月の総統選挙での蔡氏の勝利は、民進党に吹いた追い風と、蔡氏自身の資質と努力のたまものである。同時にこれは、台湾で長年にわたって積み重ねられてきた女性の政治参加拡大の努力の到達点でもある。

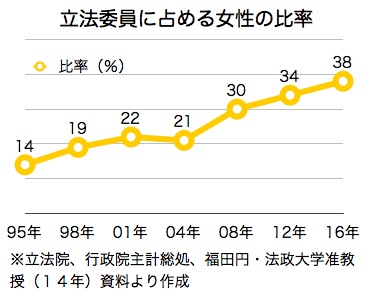

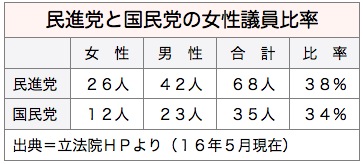

図には、立法委員に占める女性議員の比率の推移を示した。1990年代半ば以来、女性議員の比率は着実に上昇し、今年1月の選挙で選出された第9期の113名の立法委員のうち43名が女性となった。38%という女性議員の比率はアジアでも最高水準だ。政党別にみると、民進党で38%、国民党で34%と、ほぼ互角の水準である。ちなみに、日本の衆議院の女性議員比率は9.5%と、世界的にみてもたいへん低い。台湾とはまさしく雲泥の差だ。

一方で、同図からも分かるように、90年代半ばの時点では、台湾の女性議員の比率は1割強にすぎなかった。過去20年の間に、女性の政治参加が飛躍的に進んだことが分かる。

福田円・法政大学准教授は14年に、台湾の女性議員比率の高さの歴史的な背景を考察して、以下の点を指摘している。まず、中華民国の憲法が女性議員の定数保障制の必要性を明記していたこと、これにより限定的ながら、早い時期から議会での女性定数保障制が導入されてきたことが、女性の政治参加拡大を求める取り組みの足掛かりとなった。さらに、90年代以降の民主化の過程で、女性運動団体が他の社会運動グループとともに重要な役割を果たしたこと、国民党を批判して民進党と連携し、女性の政治参加のてことなる制度づくりを実現していったことも重要だ。民進党では早くも96~97年に、公職選挙や党職者選挙で候補者の4分の1以上を女性とする規定が導入された。そして国民党も、民進党との激しい競争の中で、00年代以降、女性の擁立に積極的に取り組むようになった。

このように台湾では、女性運動の努力に加え、国民党と民進党の競争が女性の政治参加拡大を主流アジェンダの地位へと押し上げてきた。民主化以降の台湾が、民主主義、人権重視、マイノリティーの権利擁護といった普遍的価値の実現を通じて国際社会にアピールしてきたことも、この流れを後押ししてきた。

台湾から学ぶべきもの

台湾独立運動の長老・辜寛敏氏は、かつて「スカートをはいた人は総統にふさわしくない」と発言したことがある。その辜氏は、1月の蔡氏の総統選挙勝利の翌日に、「台湾社会が女性の指導者を受け入れられるまでに成熟したことをうれしく思う」と述べた。同じ感想を抱いた人は多かっただろう。

日本ではしばしば政治や組織のリーダーについて、「男女の違いに関わりなく、実力重視で選ぶことが最も重要」といった言い方を耳にする。しかし、政治的・経済的資源へのアクセスにみるジェンダー間の不平等は明らかだ。社会的な規範や組織内慣行も、男性を基準として作られていることが多い。このような状況の中では、「男女の違いに関わりない実力重視」というものがそもそも成り立たない。ロールモデルとなる先達の少なさが、それに続く世代の可能性を狭めてしまい、ジェンダー不平等が再生産されてしまう。

民主化以前の台湾も、これと同じような状況にあった。その状況を、わずか20年ほどの間に変革し、女性総統と、アジアで最も高い女性議員比率を誇る議会を擁するに至ったことは、台湾の人々が世界に誇れる「台湾の奇跡」の一つではないだろうか。その背後には、女性運動団体の長年にわたる努力とともに、政治における女性の過小代表を、社会的な不公正であり、積極的な取り組みを通じて変革していくべき問題として位置付けた主要政党の取り組みと、リベラルな価値を支持する選挙民の広がりがある。日本が台湾のこの歩みから学ぶべきことは多い。

参考文献)福田円「台湾の女性定数保障制」(三浦まり・衛藤幹子編著『ジェンダー・クオータ』明石書店、14年)。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722