ニュース その他分野 作成日:2016年10月11日_記事番号:T00066814

台湾経済 潮流を読む世界最低レベルの出生率

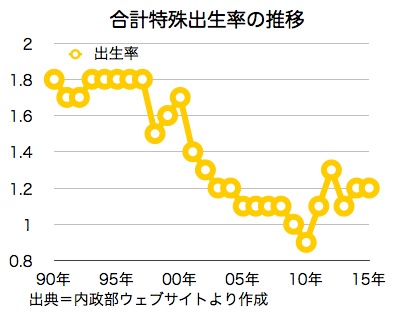

台湾は、世界で最も出生率が低い社会である。2015年の「合計特殊出生率」(1人の女性が一生に生む子どもの数の平均数)は、1.18という低さであった。同じように少子高齢化問題に直面する日本の1.46や韓国の1.24に比べても、さらに低い数字である。

出生率低下のスピードが極めて速いことも台湾の特徴だ。1961年の合計特殊出生率は5.6だった。これが、81年には2.5、01年には1.4にまで低下し、以後、1前後の極めて低い水準で推移しているのだ。

このような出生率の低さの要因としてよく挙げられるのが、女性の高学歴化に伴う初婚年齢の上昇や未婚率の上昇、育児や住宅のコストの増大、政府の人口抑制策から出産支援策への転換の遅れといった要因だ。しかし、筆者は以前から、こういった説明を聞いても台湾の出生率が日本を下回るほど低い理由が、いまひとつピンとこなかった。近年のOECDのデータでは、女性労働力率と出生率の間には正の相関がある。子育てしやすい環境がある限り、仕事と出産の両立は十分に可能なのだ。

そして、はた目には、台湾の方が日本より出産・育児をしやすい環境であるように思われる。台湾には、社会全体で子どもをかわいがり、育てていく文化がある。家庭の中でも、育児が母親の責任にされがちな日本とは違って、祖父母やおじ、おばを含む親族が子育ての輪に加わっていることが多い。外食をはじめ、家事の外部化への抵抗感も薄い。また、一度組織のレールを外れると修正がしづらい会社社会の日本とは異なり、実力主義の転職社会・台湾では、ライフイベントがキャリアを阻害する度合いも低いようにみえる。台湾社会の何が、極端に低い出生率を生み出しているのだろうか。

幼児教育熱がもたらす負担

可部繁三郎(2013)による県・都市別データを使った分析は、「幼児教育熱」という視点から、台湾の子育て世代が直面するリスクや負担に光を当てており興味深い。激しい受験・就職競争にさらされてきた台湾の若い親たちは、子供も同様の競争にさらされると考え、教育投資を重視する傾向が強い。しかし、台湾の保育所は、「高額・幼児教育に熱心な私立」「低額・低イメージの公立」という二者択一の状況になっている。この中では前者を選ぶ親が多いが、その高額な費用は家計を圧迫する。可部は、台湾では、単に公立保育所を増やすだけでは現状は必ずしも変わらないこと、より多様な保育サービスの提供に努め、二者択一の状況を変えることが、子育て環境の改善につながることを示唆している。

むろん、台湾の超低出生力社会化にはさまざまな背景があり、「幼児教育熱」はその要因の一部に過ぎない。しかし、自らも経済的なリスクにさらされつつ、子ども世代の経済リスクに思いを巡らし、その回避策として早くから子どもの教育に投資しようとする台湾の中間層家庭にとって、出産からほどなくして発生する幼児教育費用の負担は目の前の大きな現実的負担だろう。筆者の友人たちも、「スタート時点で出遅れると一生大変だから、みんな真剣なの」と語っていた。

負のスパイラル

人口論には「人口ボーナス」という考え方がある。出生率が低下する過程では、生産年齢人口(15~64歳)の比率が上昇し、労働投入量の増加や貯蓄率の上昇といった、経済成長を後押しする効果が現れる局面がある。大泉啓一郎(2016)によれば、東アジアの中でも、台湾は韓国と並んでこの人口ボーナスを最も効果的に活用して経済成長を遂げた事例であった。

しかし、台湾が人口ボーナスを享受できた時期は、14年に終わりを告げた。台湾は既に、世界屈指のスピードで進む少子高齢化と直面しており、これは経済発展にも影響を与える。だが、現実には、経済成長が停滞し、個人の直面するリスクが高まるなかで、親が子ども世代のリスク回避策として幼児期から教育に力を入れることが、親世代の負担感を強め、少子化の原因となる、という負のスパイラルが働いている。この状況が続く限り、台湾の超低出生率は続くことになりそうだ。

参考文献)

可部繁三郎「台湾の少子化と子育て支援環境」『人口学研究』36(1)、2013年。

大泉啓一郎「東アジアは人口ボーナスを十分に享受できたか」『東亜』No.592、2016年。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722