ニュース その他分野 作成日:2017年9月12日_記事番号:T00072811

台湾経済 潮流を読む不足する工学部卒業生

台湾の労働市場で、工学部系人材の不足が表面化しつつある。大手求人サイト「104人力銀行」の会員データを基に、学部指定のある求人数と、当該学部卒の求職者数の比率を比べると、人文系学部の0.2に対し、工学部卒では5.1であった(『遠見雑誌』2017年7月号)。

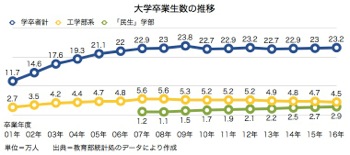

工学部系人材の需給逼迫(ひっぱく)の背後には、00年代の台湾の高等教育で進んだ「工学部離れ」の動きがある。過去15年間の大学卒業生の合計は、00年代前半に急増したのち、23万人前後でほぼ一定している。しかし、工学部の卒業生は、08年に5万6,000人に達したのち減少に転じ、16年には4万5,000人にまで減少した(図)。ちなみに、製造企業の販売、調達部門やマーケティングの担い手を輩出してきた商業・経営系の学部の卒業生も、06年の5万4,000人をピークとして、16年には4万5,000人にまで減っている。

私大生き残り策、サービス系学部急増

これに代わって過去10年の間に学生数を急速に伸ばしたのが、台湾で「民生」系の学部と呼ばれる生活密着型のサービス産業系の学部である。具体的には、「飲食旅行」「レストラン管理」「観光」といった学部がこれに当たる。教育部の統計によれば、09~14年度の間に、「民生」系の学部・大学院の新設件数は、45件にも上った。その多くは私立大学に開設されたものだ。15年度の「民生系」学部の卒業生のうち、私立大学の卒業生の比率は、87%という高さであった。

このようなサービス業系学部の新設ラッシュは、近年の台湾で進む第三次産業の比重の高まりや、政府による観光業、文化クリエイティブ産業の振興といった、台湾の産業構造の変化に呼応したものだ。しかし、より現実的な理由は、少子化が進む中で経営難に直面した私立大学が、学生集め戦略の一環として、実用的で楽しそう、学びやすそうなイメージのある「飲食旅行」「観光」といった学部を次々と新設したことにある。

これに対して、工学部は、実験設備等に金がかかる上に、難しそう、勉強が大変そう、といったイメージが強く、学生集めの上での新味にも乏しい。私立大学が「民生系」の学部やデザイン教育をうたったソフトなイメージの学部の新設に軸足を移すに従い、工学部は縮小に向かい、06~15年度の間に卒業生の数は3割も減少した。これを補うように、国立大学の工学部卒業生の数は増加傾向にあるが、私立大学での減少のペースにはとうてい追い付いていない。

懸念される長期的な負の影響

このように、過去10年弱の間に、台湾の大卒市場では、工学部や商業・経営学部といった従来からある学部の卒業生の供給が減り、代わって、観光やレストラン管理、デザインを学んだ人材が大量に供給されるようになった。

しかし、労働需要側の構造は、供給側ほど急速には変わっていない。政府統計によれば、現在、大卒人材の需給ギャップが最も大きいのは、製造業である。そしてこのような人材需給ギャップのしわ寄せは、新設のサービス系学部を卒業した学生たちを直撃している。15年に教育部が行った調査によれば、学部別にみた大卒後3年目の平均月収は、低い順に、(1)デザイン学部(2)民生系学部(3)社会サービス学部であった。他方、工学部卒業生の平均月収は、医薬保健学部に次ぐ高さであった。

さらに懸念されるのが、長期的な影響だ。確かに経済全体の趨勢(すうせい)としては、サービス産業化が進んでいるが、台湾のグローバルな産業競争力のコアが、エレクトロニクス産業を中心とする製造業の強み、中でも機動的な設計開発力や優れた量産力にある状況に変わりはない。さらに、台湾が目指す製造業の高付加価値化、イノベーションの活性化のためには、理工系の基礎的な訓練を積んだ工学部系の人材は、ますます重要となるはずだ。この近年の台湾の大学教育で進んだ「ソフト化」の動きと、その帰結としての工学部系人材の供給の減少は、台湾の経済構造高度化の行方に影を落としかねない問題なのである。

~政治・マクロ経済・ミクロ経済から診る~

ワイズニュース10周年記念セミナー「在台日系企業の打つべき手」

【第1講】ワイズニュース編集長が独断で採点!蔡政権1年間の通信簿と政権のゆくえ

講師: ワイズメディア 編集長 吉川直矢

【第2講】ジェトロ・アジア研究所の研究者が徹底解説!台湾経済の現状と2018年の展望

講師: ジェトロ・アジア経済研究所 地域研究センター次長 川上桃子 氏

【第3講】在台日系企業の経営課題を独自調査!2018年の台湾経営の重点課題と打つべき

講師: ワイズコンサルティング 代表 吉本康志

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722