ニュース その他分野 作成日:2018年2月13日_記事番号:T00075553

台湾経済 潮流を読む1998年以来、20年の長きにわたって台湾の金融政策を率いてきた彭淮南・中央銀行総裁が、今月25日に退任する。彭は、米「グローバル・ファイナンス」誌が発表する世界の中央銀行総裁のパフォーマンス評価で、世界でただ1人、13年連続で「A」評価を受けてきた。獲得回数も世界最多の14回と、まさしく台湾が世界に誇る名総裁だ。

彭の在任中、台湾は幾度も世界規模の金融危機に見舞われたが、いずれも見事に乗り切った。強いリーダーシップの下、長期にわたる台湾元安政策をとって、台湾の輸出セクターの成長を後押ししてもきた。この間、財政部長や行政院長といったより高位のポジションへの誘いもあったが、彭は、中央銀行総裁としての職責を全うすることを何より優先した。「ミスター台湾元」彭淮南の退任は、台湾金融史の1つの時代の終わりを告げるものだ。

彭淮南の功績

彭のかじ取りの下、台湾の中央銀行は長期にわたり、台湾元の為替相場を安定的に導いてきた。彼の総裁就任後間もなく発生した98年のアジア通貨危機の際には、投機のチャネルともなるNDF(ノンデリバラブル・フォワード)取引を厳しく規制し、自由化論者の反対にもかかわらず、現在までその方針を維持している。

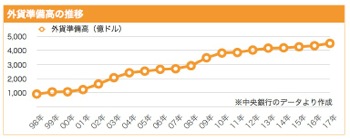

彭はまた、台湾元安政策を通じて、輸出競争力を下支えしてきた。「為替レートの決定については市場メカニズムを尊重している」というのが中央銀行の表向きの立場である。しかし実際には、中央銀行は長期にわたってドル買い介入を続け、台湾元を安めに導き、経済の主柱である輸出を促進してきた、というのが専門家の一致した見方だ。台湾では経常収支の黒字が長年にわたって続いている上、中央銀行がドル買い介入を続けてきた結果、外貨準備高は史上最高の4,500億米ドル強にまで増えている(図)。

彭の功績としてよく挙げられるのが、中央銀行が国庫納付を通じて行った財政への大きな貢献だ。中央銀行が最終利益の一部を国庫に納付する制度は多くの国でみられる。しかし、台湾の場合、その規模はずばぬけている。ここ数年は毎年1,800億台湾元(約6,700億円)を国庫に納付しているが、これは政府予算の1割近い金額だ。ちなみに日本の場合、この比率は0.5%未満である。

これを可能にしているのが、世界第5位の外貨準備高が生み出す利子収入である。中央銀行は豊富な外貨を、米国債をはじめとする相対的に高利回りの海外金融商品で運用している。一方、台湾域内の金利は長期にわたって低水準で推移している。この内外金利差が、中央銀行の収益の高さをもたらしているのだ。

功績と表裏一体の副作用

しかし、このような彭の任期中の中央銀行の金融政策は、副作用も伴うものだった。為替レートは、上がっても下がっても、国民の中に得をする人(集団)と損をする人(集団)が出るものだが、彭のかじ取りの下で生まれた長期にわたる台湾元安と低金利環境は、輸入には不利であったし、資金のだぶつきは、不動産価格の高騰の要因ともなって、人々の生活に大きな影を落としてきた。上で見たような中央銀行の政策は、庶民の生活の犠牲の上にハイテク企業を利するものだ、という批判の声は小さくはない。

さらに、長期にわたる台湾元安政策が、結果として、台湾の産業や企業の競争力向上の機会を奪ってきた、という批判もある。輸出依存度の高い台湾経済にとって、通貨高は大きな痛みをもたらす。しかし、経済実態に即した通貨高は産業や企業の新陳代謝を引き起こし、企業の努力やイノベーションを誘発して、経済高度化の原動力にもなるのだ。

彭の後任には、副総裁の楊金龍が昇格する。楊は、彭の薫陶を受けてきたこともあり、これまでの保守的な路線を受け継ぐとみられている。しかし、多くの国と同じく台湾も金融緩和局面からの出口戦略を探る局面にある。彭の退場を、台湾元安局面の終わりと見る向きも多い。折しも世界の金融市場は、今月上旬から不安定な動きを見せている。

彭はしばしば、台湾を1艘(そう)の小舟に例えて、世界の金融市場の荒波から受ける影響にしっかり備える必要を説いてきた。「ミスター台湾元」の時代が終わりを告げる今、新総裁がかじ取りを担う台湾という小舟を待ち受ける海には、再び波が立ち始めているように見える。

参考文献:『財訊双週刊』2017年12月14日号、『商業周刊』1571期(17年12月)

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722