ニュース その他分野 作成日:2018年5月8日_記事番号:T00076907

台湾経済 潮流を読む低下続く日本の地位

日本にとって台湾は、今世紀以降の連続17年間にわたり、輸出相手国ランキングの第4位を占め続けている重要な貿易パートナーだ。昨年(2017年)の日本の上位輸出先をみると、1位の米国(シェア19%)、2位の中国(19%)、3位の韓国(8%)に次いで台湾は6%を占めた。

だが、台湾にとっての貿易パートナーとしての日本の地位は、ここ数年じりじりと低下を続けている。図1には、台湾の対日輸出入額と貿易全体に占める日本のシェアの推移を示した。日本からの輸入額が11年をピークに縮小傾向にあることが見て取れる。ここ2年ほどは好調な外需を受けて回復傾向にあるが、00年代後半の水準には戻っていない。輸出、輸入に占めるシェアでみても日本の地位は低下傾向にある。日本は00年には台湾の輸入額の28%を占めていたが、ここ数年は10%台半ばにまで下落している。

台湾からみた貿易パートナーとしての日本の地位低下は、いうまでもなく、中国との貿易拡大の裏返しだ。中国は早くも00年には米国を抜いて台湾の最大の輸出先となっていたが、14年には輸入でも日本を抜いて台湾の最大のパートナーとなった。

中国からの資本財輸入拡大

日本は長年にわたり、台湾のものづくりを支える素材や資本財の供給源として重要な役割を果たしてきた。00年代には、日本企業のお家芸であった半導体や液晶パネル、ハイテク電子製品といった分野で台湾企業が日本メーカーを追い越すようになったが、ハイテク製品・部品の生産に必要な製造設備や素材の日本への依存は続いていた。

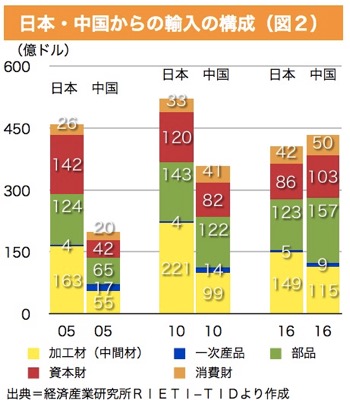

その日本を逆転して、中国が台湾の最大の輸入元になったということは、生産設備や機械といった資本財の供給元としても中国が日本を凌駕しつつあるということなのだろうか。この点を探るため、経済産業研究所の「RIETI-TID2016」データベースを用いて、台湾の日本および中国からの輸入の内訳を①素材②部品③加工品(中間財)④消費財⑤資本財の5分類に従って整理した(図2)。

05~16年の間に、中国による日本の置き換えが最も顕著に起きたのが資本財だ。この10年の間に、中国からの資本財の輸入額が2.4倍に拡大したのに対して、日本からの輸入は約4割減少した。同様に、部品や加工品(中間財)でも、中国からの輸入は05~16年にかけて2倍以上に増えている。一方、これらの財の日本からの輸入額は、05年から10年にかけては増えたものの、その後減少に転じ、16年の金額は05年を下回っている。

見えづらくなる日台経済連携

もっとも、一口に「資本財」といってもその内容は多種多様だ。台湾が日本から輸入している最大の資本財は、現在でも半導体・液晶パネルの製造装置である。他方、中国から輸入しているのはより雑多な機械、設備類である。日本は引き続き、技術集約的で高付加価値型の資本財の供給源として台湾のハイテク産業を支えている。

しかし、この状況にも変化が予想される。今月初旬には台湾積体電路製造(TSMC)の南京工場が稼働を開始した。台湾の半導体産業と設備投資をけん引してきた同社の中国での製造が軌道に乗り、サプライヤーの随伴投資がさらに広がれば、半導体設備の貿易の流れにも自ずから変化が起きるだろう。

経済グローバル化が進み、複雑な産業内工程間分業が発展した今日、二国間貿易だけを取り上げて、その赤字・黒字幅や増減を論じてもあまり意味はない。より重要なのは、グローバルな付加価値創出や収益獲得の全体像の中での日本と台湾それぞれの立ち位置と相互の結び付きだ。

そうは言っても、二国間の輸出入のランキング順位や貿易の中身が、互いの結び付きの深さを示す象徴的な意味を持つことも事実だ。「台湾の輸出が増えれば日本からの輸入も増える」という時代が過ぎ去り、日本の台湾向け投資もピークを過ぎた今、貿易や投資のデータだけでは捉えられない日本と台湾の経済リンケージの深さをどのように可視化し、この結び付きを相互の産業・企業発展に有益なものとして深めていくことができるのか、考えてみる必要がありそうだ。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722