ニュース その他分野 作成日:2018年9月11日_記事番号:T00079200

台湾経済 潮流を読む知識集約型産業での競争力の向上と、イノベーション力の強化を目指す台湾にとって、研究開発(R&D)への持続的な投資は、不可欠の課題だ。科技部が発行している「科学技術統計要覧」からは、台湾のR&D支出の推移や、主要国と比較した際の特徴がみてとれる。今回のコラムでは、R&D支出からみた近年の台湾の科学技術力の概況をみていこう。

鮮明な官民分業の構図

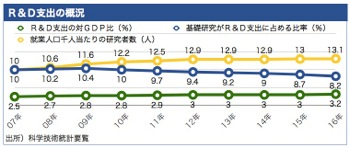

R&D活動のレベルの国際比較に際して最もよく用いられるのが、R&D支出の対GDP(域内総生産)比のデータである。図から分かるように、台湾の値は、2007年の2.5%から16年には3.2%にまで上昇した。韓国(4.2%)、日本(3.3%)よりは低いが、米国、フランス、英国などよりも高い水準にある。就業者1,000人に対する研究者の数も、同じ期間に10人から13.1人にまで増加した。

R&Dに占める企業部門の比率が、69%(07年)から78%(16年)にまで上昇したことも注目される。これは日本、韓国とほぼ同水準で、フランスや英国より10ポイントほど高い。企業部門が拡大するR&D活動の主役となっていること、その結果、政府部門の相対的なプレゼンスが下がっていることがみてとれる。

一方で、R&D支出の内容を、実験的、理論的性格を持つ「基礎研究」、特定の実用目的に向けて行う「応用研究」、既存知識を活用して新材料や新設備の開発を目指す「技術発展」といった類型に分けてみると、台湾の特徴は、技術発展の比率が7割弱と高く、基礎研究の占める比率が約8%と、韓国(17%)や日本(12%)に比して低いことにある。

また、韓国、日本では基礎研究のそれぞれ56%、44%が企業部門で行われているのに対して、台湾では、基礎研究のほとんどが高等教育部門(53%)と政府(42%)によって実施されており、企業の占めるシェアはわずか5%にすぎない。台湾では、企業部門は実用性、応用性の高い研究活動に集中し、政府や大学が基礎研究を担う、という官民分業が鮮明であることが分かる。

高齢化する研究者、技術者

以上から分かるように、台湾のR&Dは、過去十数年を通じておおむね順調な拡大を遂げてきた。他方で、統計をみていると、台湾の科学技術力の行方について気掛かりな材料がいくつか浮かび上がってくる。

ひとつは、研究者、科学者の高齢化の趨勢(すうせい)だ。研究者に占める34歳以下の人員の比率は、07年の54%から16年には45%へと、10ポイント近く低下した。これと関連して、17年9月号の本コラムでも取り上げたように、工学部卒の人材が、学士、修士、博士いずれの層でも年を追って減少傾向にあることも、気掛かりな点だ。理学部の卒業生の数は比較的安定しているが、台湾の企業部門のR&D活動の拡大がエレクトロニクス産業の応用型研究によって支えられてきたことを考えると、工学部系の若い研究者の供給が減りつつあることの長期的な影響が懸念される。なお、R&D支出の全体の5割強は人件費が占めている。00年代以降のR&D支出の順調な拡大の一因は、研究者・技術者の高齢化による人件費の増大の影響があるのかもしれない。

電子産業への偏重傾向

もうひとつ、台湾のR&Dの構成について指摘したいのが、民間部門のR&Dがエレクトロニクス産業に著しく集中していることだ。最新データでは、企業セクターのR&D支出のうち、75%がICT(情報通信技術)産業によるものであり、ICT産業のうち6割強が電子部品・電子基板製造業によって占められている。また、企業部門のR&D支出額に占める上位20社の比率は漸増傾向にあり、16年には39%となっている。

このように、R&D支出の動向には、就労者の高齢化、エレクトロニクス産業への偏重、上位企業のシェアの漸増といった台湾経済全体にみられる傾向がはっきりとみてとれる。台湾の半導体、エレクトロニクスメーカーの競争力は依然として非常に強い。これらのセクターがR&Dの主役となるのは自然の成り行きだ。しかし、R&Dは、新たな成長産業や、これまでの技術発展の方向性とは大きく異なる新たなエンジンを生み出す上で不可欠な、不確実性の高い投資でもある。そのようなリスクの高い活動を、どのような政府-企業間分業のもとでファイナンスし、実施していくべきなのか。また、「工学部離れ」が進む中、若い科学者・技術者をどのように育成していくべきなのか。イノベーション力の強化に挑む台湾の行方には、いくつもの課題が横たわっている。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722