ニュース その他分野 作成日:2017年10月17日_記事番号:T00073406

台湾経済 潮流を読む拡大するASEAN向け輸出と投資

台湾と東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の経済関係が、ゆっくりとしたペースながら、着実に深まっている。台湾の対外直接投資に占めるASEAN主要6カ国(シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム)のシェアは、2005年には3%だったが、17年1~8月(累計)には16%にまで上昇した。直接投資の動向は年ごとの変動が大きいので見極めは容易ではないが、東南アジア向けの投資シェアが着実に高まりつつあることは、「新南向政策」を掲げ、対中依存構造からの脱却をめざしている台湾政府にとっては望ましい趨勢(すうせい)だ。

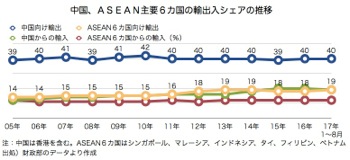

下の図には、台湾の輸出入に占める中国(香港を含む)とASEAN主要6カ国のシェアの推移を示した。ASEAN主要6カ国からの輸入シェアは12%前後でほぼ一定している。一方、輸出面でのシェアは過去10年強の間に14%から19%まで上昇し、中国・香港(40%)に次ぐ地位を占めるまでになっている。国別データをみると、東南アジアの物流ハブであるシンガポール向けが全輸出額の6%であり、マレーシア、ベトナム、フィリピン向けがそれぞれ3%を占めている(いずれも17年1~8月累計)。

注目されるのが、ASEANとの貿易黒字幅の拡大だ。輸入に比べて輸出が急ピッチで伸びているため、黒字幅が急速に拡大しており、近年では台湾の貿易黒字全体の半分近くを占めるようになっている。

その背景を探るために輸出の品目構成をみると、電子部品がASEAN主要6カ国向けの輸出額の4割強を占めている。これは対中輸出とほぼ同じ構図だ。アジア太平洋に広がるエレクトロニクス産業のグローバルな生産ネットワークの発展が、台湾とASEANの経済関係の深まりの原動力となっていることが分かる。

人的側面でのつながりの深化

人の往来という点でも、台湾とASEANのつながりは着実に深まっている。これまでは、東南アジアから台湾への労働者の移動や婚姻移民の増加が注目されてきたが、近年では、台湾からASEAN諸国への人の移動も増えている。行政院主計総処が発表した海外就労者数の統計により、09年と15年の状況を比べると、仕事のため中国に居住している台湾人の数がそれぞれ41万人、42万人とほぼ頭打ちで推移しているのに対して、ASEAN10カ国で働く台湾人の数は8万人弱から11万人へと増加した。中国在住者の4分の1程度の人数ではあるが、この6年の間に、歴史的にも人的交流の深い米国を追い抜いたことは注目される。

以上から分かるように、台湾とASEAN諸国の関係は、蔡英文政権が16年に「新南向政策」を掲げて関係強化を打ち出す以前から、着実に深化を遂げてきた。それを引き起こしてきたのは、中国の投資環境の変化に対応して産業、企業レベルで進んだ生産拠点の再配置の動きであった。

社会、文化交流政策としての側面も

このように、蔡英文政権が掲げる「新南向政策」は、政府が主導して東南アジアや南アジアとのリンケージを強化しようとする試みであるというより、民間レベルの趨勢を政策面からも後押ししようとするものであるといえる。また、一部の識者が指摘しているように、経済政策としての側面以上に、人的交流や文化、観光面での交流を後押しすることで、自らを「アジア太平洋の中の台湾」「東南アジアと深いつながりを持つ台湾」と位置付けようとする文化政策的な一面も持つといえよう。また、東南アジア出身の婚姻移民たちや彼女ら・彼らを親に持つ子どもたちの社会統合策としての側面も見逃せない。

もっぱら経済的なリンケージ深化策の成否や見通しといった視点から論じられることの多い蔡英文政権の「新南向政策」であるが、その目的や意義、効果については、もう少し広い文脈からみていく必要がありそうだ。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722