ニュース その他分野 作成日:2019年5月14日_記事番号:T00083503

台湾経済 潮流を読む広がる波紋

4月半ば、鴻海精密工業の董事長、郭台銘(テリー・ゴウ)氏が、来年1月に行われる総統選挙への出馬を目指して国民党の党内予備選に参加すると表明した。このニュースは、台湾内外に大きな衝撃を与えた。郭氏の出馬表明により、元から混沌(こんとん)としていた2020年総統選レースの行方が一層不透明になったこともさることながら、今や世界最大の電子機器受託メーカーとなった鴻海グループの経営体制に、大きな変化が生じる可能性が一気に高まったからだ。

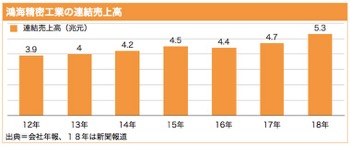

図には、近年の鴻海の連結売上高推移を示した。18年売上高は、過去最高の5兆3,000億台湾元(約18兆7,000億円)に達した。同グループの世界での雇用者数は、近年では約60万人にまで減少したが、ピーク時の12年には130万人を超えていた。

世界を見渡せば、財界出身の政治リーダーは決して珍しくない。しかし、鴻海グループの事業規模は、桁違いの大きさだ。しかも、郭氏が一代で築き上げた同グループの事業は、中国に深く依存している。

中国からの統一攻勢が強まる中で、巨額の投資を中国に行ってきた鴻海の創業者が総統選に名乗りを上げたことを、どう受け止めればよいのか。台湾内外で戸惑いの声が広がるのも当然である。

データで見る鴻海の中国事業

そもそも、鴻海グループの事業は一体どの程度、中国に依存しているのだろうか。逆に、中国の輸出や雇用にとって鴻海グループはどの程度、重要な存在なのだろうか。郭氏の立候補表明を受けて、台湾の主要な経済誌が同グループの中国事業に関する詳細な調査報道を行っているので、以下ではこれらのデータを紹介したい。

鴻海は、1974年に、テレビ向けプラスチック部品の町工場として創業した。同社の急激な発展の歴史は、90年代以降の中国でのアグレッシブ(精力的)な投資展開の過程そのものだ。鴻海は、88年の広東省深圳を皮切りとして、江蘇省昆山、さらに山西省や山東省へと北上するように大規模工場の立地先を広げ、同時に、四川省や貴州省といった内陸部にも大型投資を行った。

その結果、こんにちの鴻海は、中国において四つの「最大」──▽最大の輸出企業▽最大の民営企業グループ▽最大の工業用地使用者▽最大の民営製造業雇用者──の地位を獲得するに至った(『商業周刊』1641期)。同社のプレゼンス(存在)は一部の省では際だって高く、河南省と山西省では貿易額のそれぞれ62%と56%を同グループだけで占めている。

一方、鴻海グループにとっても、中国は決定的な位置を占めている。『財訊双週刊』(19年5月2日号)によれば、17年に鴻海は世界に1,099社の子会社を有しており、そのうち3分の1以上の372社が中国に立地する。また『今周刊』(19年4月29日号)によれば、18年には鴻海の売上高の46%、資産額の38%、非流動性資産の74%を中国が占めた。これに対して、台湾の占める比率は、それぞれわずか1%、1%、4%にすぎない。『商業周刊』(第1641期)の推計によれば、鴻海の純資産額のうち86%を中国が占めている。

まさしく、「郭氏には中国が必要であり、中国には郭氏が必要である」と言われるゆえんだ。

共同経営方式への移行?

鴻海は、その垂直統合的でグローバルな生産体制に加えて、郭氏による極めて集権的、独裁的な経営スタイルでも知られている。むろん、有能な専門経営者人材を豊富に擁しており、黄秋蓮総財務長、傘下のシャープの戴正呉会長、鴻騰精密科技(FIT)の盧松青董事長といった郭氏の信用の厚いベテラン専門経営者、13のサブグループのトップらは、よく知られた存在だ。郭氏が経営の第一線を退いた後の鴻海グループは、台塑集団(台湾プラスチックグループ)、ファウンドリー最大手の台湾積体電路製造(TSMC)のような共同経営体制になると予想されているが、その移行プロセスはおおむね順調に進むだろう。

とはいえ、郭氏が持つ極めてあくの強いカリスマ性や求心力、中国を含む世界で築いてきた強力な政治的コネクションを、後継者たちが引き継げるわけはない。直近では、長らく同社の成長を引っ張ってきたスマートフォン事業の変調や、利益率の低下傾向などの問題も浮上している。技術のパラダイムシフト(劇的な変化)、米中対立の激化、中国からの統一攻勢の強まりといった困難な環境の中、鴻海グループ、そして何より台湾が、来年の総統選挙に向けて正念場を迎えつつある。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722