ニュース その他分野 作成日:2019年11月12日_記事番号:T00086835

台湾経済 潮流を読む投資受け入れ額のわずか1%

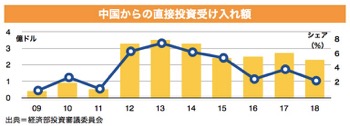

台湾が中国からの直接投資に門戸を開いて今年で10年になる。しかし、中国からの投資額は、当初から限られた規模にとどまっている。2018年の認可額はわずか2億3,000万米ドルだった。これは同年の台湾の対中投資額(85億米ドル)の3%未満にすぎない。

大勢としても、中国企業による台湾投資は13年をピークに減少に転じている。直接投資の受け入れ額に占める中国の比率は、13年の6.6%をピークとして、最新データ(19年1~9月期)では1.1%にまで低下した。実際には、外資を装った中国企業の進出は少なくないとも言われているが、その実態が分からない以上、この「正面玄関からの投資」の少なさは注目すべき現象だ。

中国は長年にわたって台湾との経済交流を深め、その対中経済依存度を高めることで統一に有利な環境を作り出す、いわゆる「経済をもって政治を囲い込む」戦略を採ってきた。中国にとって台湾への投資は、「ビジネスを通じた統一工作」の重要な構成要素となるはずだった。しかし、同じ時期に始まった中国人観光客の送り出しが急速な拡大を遂げ、民進党政権への圧力行使の手段として機能するようになったのとは対照的に、直接投資を通じた台湾経済への影響力は、当初から現在に至るまで非常に限られたものだ。

慎重姿勢の台湾政府

その最大の理由は、台湾が中国資本の流入に対して一貫して慎重な姿勢を取ってきたことにある。台湾は中国とほぼ同じタイミングで世界貿易機関(WTO)加盟を実現した02年以降、中国企業の直接投資をごく限定的な形で受け入れ始めた。しかし、厳しい審査制度を設けたため、目立った変化は起きなかった。

投資受け入れが本格的にスタートしたのは馬英九政権期の09年以降のことである。ただし、馬政権も慎重姿勢を崩さなかった。台湾では外国人投資の受け入れにおいて、例外的に禁止・制限する業種をリスト化し、他は原則自由とする「ネガティブリスト方式」が採られている。これに対して中国からの投資については、投資を認める業種を公表する「ポジティブリスト」方式が採られてきた。ポジティブリストは12年まで段階的に拡大されてきたが、14年のヒマワリ学生運動の発生とこれに続く政治環境の変化により、さらなる開放の動きはストップしたままになっている。

卸売小売業への集中の背景

台湾側の防御的な政策がもたらした興味深い現象として、中国からの投資に占める卸売小売業の比率の高さが挙げられる。18年末までの中国企業による累計投資件数1,228件のうち815件(66%)、累計投資額21億米ドルのうち約6億米ドル(27%)を卸売小売業が占めている。ちなみに第2位の電子部品製造業は投資件数58件(5%)、投資金額2億8,000万米ドル(13%)だ。

黄健群の研究によれば、この背景には中国企業の台湾投資の手続きを代行する弁護士や会計士によるアドバイスがあるという。卸売小売業は、台湾の地元企業が強みを持つこともあって、ポジティブリストの中でも審査が通りやすい業種とみられている。中国企業の指南役を務める台湾の弁護士たちが、まずはスムーズに進出することを中国企業に勧めるため、結果的に同セクターへの集中度が高くなっているようだ。

今後も低空飛行か

黄健群は、台湾に進出した中国企業の具体例も多数紹介している。台湾への進出動機としては、市場開拓や製品等の調達、技術や人材の活用などの目的が多い。個々の投資が事業上の判断に裏付けられたものであることが分かるが、投資先としての台湾に独自の強い魅力を感じている様子はそれほど見て取れない。台湾企業には、中国からの出資を受け入れることで、中国市場の開拓につなげたいという考えがあるが、台湾から中国への投資も10年をピークに減少に向かっている。

ヒマワリ学生運動が勃発した14年以降、台湾への投資が減少に転じたことからも分かるように、中国企業の台湾進出は、中台間の政治関係や、台湾側の世論に大きく左右されてきた。来年の総統選挙の見通しを考えても、中国の台湾投資が再び増加に向かう材料は現時点で見当たらず、中国企業の台湾向け投資は今後も低空飛行を続けるものと思われる。

参考文献)黄健群「紅色資本的進撃」 呉介民・蔡宏政・鄭祖邦主編『吊灯裡的巨蟒 中国因素作用力与反作用力』17年、左岸文化。

川上桃子

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722