ニュース その他分野 作成日:2020年8月11日_記事番号:T00091507

台湾経済 潮流を読む世界では、新型コロナウイルスの感染拡大がいまだに収まらない。一方で、国際情勢も目まぐるしく変化している。そこで主役となっているのは、いい意味でも悪い意味でも中国だ。感染拡大をいち早く抑えた台湾は、今こそ中国との適正な距離感を測るべきタイミングにある。

安定している中台貿易

ここ最近の中国、台湾を巡る国際情勢の変化といえば、新型コロナウイルスの感染拡大のほか、米中貿易摩擦の激化や香港情勢の緊迫化など、中台関係を不安定化させかねない要素が相次いでいる。米中貿易摩擦はお互いの在外公館を閉鎖する政治的対立に発展し、香港では一国二制度の根幹を揺るがす国家安全維持法が6月末に成立した。いずれも台湾社会の中国離れを加速させるような出来事である。

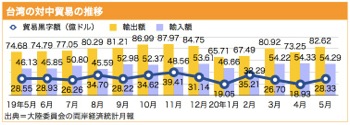

しかしながら直近の中台間の貿易活動は、こうした国際情勢の影響はあまり受けていないように見える。下記の図表は、2019年5月から20年5月までの月次ベースで見た中台間の貿易統計である。20年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて輸出入額はともに減少したが、3月以降は持ち直していることが分かる。また台湾側の貿易黒字額は期間中、毎月30億米ドル前後の水準で推移している。このように、中台間の貿易はおしなべて安定している。

中国は台湾が必要

このような貿易統計の背後には、中国、台湾それぞれの産業構造の特性がある。次の図表を見てもらいたい。これは、20年1月から5月までの累積貿易金額で見た台湾の対中輸出入上位5品目を示した表である。HSコード(1)2桁の分類で見る限り、輸出入の上位5品目は一致する。しかしこのことを受けて、中国と台湾の産業構造を競合的とみるのは早計だ。

経済学には、貿易特化係数という指標がある。これは輸出競争力を表す指標で、ある品目の輸出額から輸入額を差し引いた純輸出額(純輸入額)を、その品目の輸出額と輸入額を足した総貿易額で割ることで求められる。これら5品目について、台湾の中国に対する貿易特化係数を計算すると、HS85:0.48、HS84:0.05、HS90:0.63、HS39:0.61、HS29:0.43となり、HS84を除いて大幅な対中輸出>対中輸入が成り立つ。このことから、中国と台湾の産業構造は似ているが、競争力においては台湾が全般的に中国を上回っていることが分かる。

これまでは、台湾にとっての中国経済の重要性が説かれることが多かった。しかし、産業構造の特性や貿易関係を見る限り、むしろ相手を必要としているのは中国側である。そしてこれからは第5世代移動通信(5G)の本格的普及、自動運転の実用化、コロナウイルス禍による社会のデジタル化などによって、台湾の主力産業である半導体などの電子デバイス(HS85やHS90に分類される)のニーズはさらに高まろう。中国経済にとっての台湾の重要さは、さらに増すことが見込まれるのである。

「用中戦略」に必要な慎重さ

本年4月の第155回のコラムにおいて、筆者は台湾の「用中戦略」の重要性を説いた。それは、新型コロナウイルスの経済危機からいち早く立ち直るのは中国であり、その成長機会を台湾は見逃すなという趣旨であった。国際通貨基金(IMF)の20年の世界経済見通しでは、世界全体でマイナス4.9%、主要国・地域も軒並みマイナス成長が見込まれる中、中国は唯一プラス成長(プラス1%)が見込まれている。足元では、4月の予測に即したシナリオがある程度進んでいるといえよう。

第155回 新型コロナウイルス災禍の後を見据えて

https://www.ys-consulting.com.tw/news/89406.html

しかし今、主要国は全般的に中国から距離を置こうとしている。米国は華為技術(ファーウェイ・テクノロジーズ)への規制に続いて、北京字節跳動科技(バイトダンス)が開発した動画アプリTikTok(ティックトック)の使用禁止を検討している。英国、オーストラリア、インドもこうした米国の動きに歩調を合わせようとしている。

台湾にしても、これら主要国の動向を無視することはできない。実際、ファウンドリー最大手、台湾積体電路製造(TSMC)のように9月以降、ファーウェイとの取引を中止する企業も出ている。今は台湾の各企業が、「用中戦略」の重要性は念頭に置きつつも、個別の事情に応じて中国との間合いの測り方を改めて検討すべきタイミングにあるといえよう。

出典:

(1)商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)に基づいた分類

(2)IMF20年6月改定見通し(20年7月30日最終閲覧)

https://www.imf.org/ja/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

赤羽淳

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。

ワイズコンサルティンググループ

威志企管顧問股份有限公司

Y's consulting.co.,ltd

中華民国台北市中正区襄陽路9号8F

TEL:+886-2-2381-9711

FAX:+886-2-2381-9722